Über diesen Club

- Was gibt es Neues in diesem Club?

-

Eine himmliche Begegnung

Uploadfilter antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Aus den 3 Bildern habe ich eine kurze Slideshow erstellt und mit Musik unterlegt: -

software GraXpert 3.0

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Die Jungs haben gerade eine neue Version zur Verfügung gestellt - kann jetzt auch entrauschen. Frank hat gerade das Video dazu online gestellt: Siegfried-

- 1

-

-

- gradienten

- denoise

-

(und 6 weitere)

Markiert mit:

-

Eine himmliche Begegnung

iamsiggi antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Schöne Dokumentation des letzten Blicks auf den Kometen. Ich hatte am 11.4. nochmals klareren Himmel, aber der Himmel für ein gutes Bild des mittlerweile recht hellen Kometen war einfach schon zu hell..... Siegfried -

Eine himmliche Begegnung

jürgen1950 antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Danke fürs "mitnehmen" bei der Enstehung deiner Bilder! -

Eine himmliche Begegnung

Uploadfilter hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

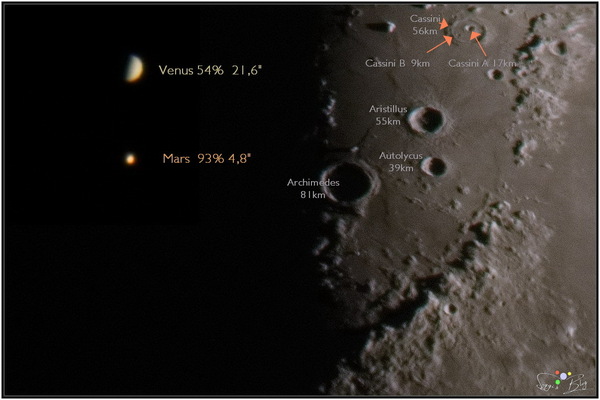

Während der Abenddämmerung des 10. April 2024 kam es zu einer engen Begegnung von 3 Himmelskörpern unseres Sonnensystems: Der Mond, Jupiter und Komet Pons-Brooks standen scheinbar nahe am Himmel zusammen und bildeten einen einmalig schönen Anblick. Bild 1 entstand in der noch recht hellen Abenddämmerung um 21:14 Uhr und wurde 1 Sekunde bei Blende 2,4 und ISO 200 belichtet. Es zeigt bereits deutlich die Aufhellung des unbeleuchteten Teils des Mondes durch das Erdlicht und unten links den Jupiter mit 3 seiner Monde: Bild 2 wurde kurz vor dem Ende der Abenddämmerung um 21:38 Uhr aufgenommen und ist ein Komposit aus der Kurzzeitbelichtung des Mondes und einer Langzeitbelichtung des Sternfeldes mit 8 Minuten Belichtungszeit. Untern rechts ist jetzt auch der Komet im Rest der Dämmerung sichtbar: Bild 3 wurde am dem Ende der Abenddämmerung um 21:50 Uhr aufgenommen und ist wiederum ein Komposit aus der Kurzzeitbelichtung des Mondes und einer Langzeitbelichtung des Sternfeldes mit 8 Minuten Belichtungszeit. Zu diesem Zeitpunkt stand der Komet nur noch 6,5 Grad über dem Horizont:- 3 Antworten

-

- 12

-

-

-

Sonne, Mond und Kometen zumeist in Verbindung mit Landschaft. Alle Bilder mit fehlenden EXIF-Informationen zum verwendeten Objektiv wurden mit dem 135mm Samyang aufgenommen.

-

DeepSky Astrofotografie

iamsiggi hat Bilder gepostet zu ein Galerie Album in Astrofotografie's Bilder

-

Hendelson ist dem Club beigetreten

-

-

Sonnenfinsternis

SilviaLicht hat aperture 8s Termin kommentiert in Astrofotografie's Termine Astrofotografie

Danke für die Info, da habe ich leider schon einen anderen Termin 😂 -

Deep Sky Stacker

Gabi antwortete auf Gabis Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Liebe Foren-Freunde, ich habs wieder !!!! Es muss beim Update ein Schlüssel in die Registrierung gerutscht sein, der das Öffnen des Menüs nicht zugelassen hat. Man bekommt dies wieder weg über: HKEY_CURRENT_USER/Software/DeepSkyStacker/DeepSkyStacker5/MainWindow Diesen MainWindow-Ordner muss man löschen. Dann wird man gefragt, ob man ihn löschen will und alle Unter-Ordner, mit "ja" bestätigen. Den Deep Sky Stacker neu installieren. Jetzt ist das Menü wieder da 🙂 Liebe Grüße - ich winke und wünsche eine glückselige Fasnet Gabi ein alter Film unseres Brauchtums an Fastnacht -

Hallo zusammen, seit einiger Zeit nutzte ich den DSS. Dann gab es ein Update. Habe ich angestoßen. Seither ist das Menü am linken Rand verschwunden. Ich kann es nicht mehr wiedererwecken. Hattet Ihr so etwas auch schon mal? Liebe Grüße Gabi

-

DeepSky Astrofotografie II

Uploadfilter hat Bilder gepostet zu ein Galerie Album in Astrofotografie's Bilder

-

Simeis 147 - Eine echte Herausvorderung

Uploadfilter antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

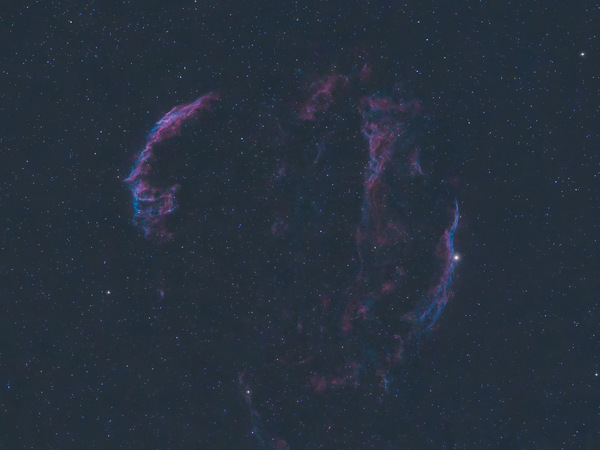

Update 11. Januar 2024 In der eiskalten zweiten Januarwoche konnte ich weitere Belichtungen dazu addieren. Die Gesamtbelichtungszeit beträgt jetzt 3 Stunden. Wie schon zuvor jeweils 1 Bild mit und ohne Sterne: -

Safe the Date! Wer schon mal seine Reise planen will: Diese Sonnenfinsternis am 8.4.2024 wird grandios und kompfortabel sichtbar in Mexiko - USA - Kanada - Pazifik - Atlantik.

-

Simeis 147 - Eine echte Herausvorderung

Uploadfilter antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Den Spaghettinebel hast Du toll draufbekommen mit dem 45er habe ich gesehen. Zwar etwas klein aber sehr eindrucksvoll. Filter scheiden für mich aus weil ich (vorerst) bei meinem Tracker bleiben will und ich nicht länger als 30- 60 Sekunden pro Einzelbild belichten kann. Ich will zeigen was mit kleiner Ausrüstung machbar ist. Danke, den restlichen Winter werde ich mich vorerst am Spaghettinebel abarbeiten, wahrscheinlich auch nächsten Herbst und Winter noch. Es sind ja so wenige klare Nächte. -

Simeis 147 - Eine echte Herausvorderung

iamsiggi antwortete auf Uploadfilters Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Ja, das war bisher glaub ich das schwächste Objekt, dass ich auch letztes Jahr probierte: Mit dem 45/1.8 und einem wirklich dunklen Himmel + für den Spaghetti dann auch eine Serie mit dem Schmalbandfilter: War kaum zu sehen..... Zum Glück ist das Teil ja wirklich groß. Schon alleine bei der unmodifizierten Kamera überhaupt was zu finden ist schon verwunderlich. Was sich auch anbietet und kein Schmalband braucht wäre der Hexenkopfnebel neben dem Rigel. Braucht aber auch eine dunkle klare Nacht. Siegfried -

Fotofirnix ist dem Club beigetreten

-

Simeis 147 - Eine echte Herausvorderung

Uploadfilter hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Beschreibung Simeis 147 ist ein lichtschwacher Supernovaüberrest in ca. 3.000 Lichtjahren Entfernung. Sein Alter wird auf etwa 40.000 Jahre geschätzt. Erst im Jahr 1952 wurde er auf Aufnahmen mit einer Schmidt-Kamera und Hα-Emissionsfilter entdeckt. Er befindet sich knapp östlich des 1,65 Mag hellen Sterns Elnath an der Grenze der Sternbilder Stier und Fuhrmann. Seine Ausdehnung am Himmel beträgt rund 3 Grad, sodass er schon mit Brennweiten ab 75mm ausreichend groß dargestellt werden kann. Bei den 135mm Brennweite die ich verwendet habe füllt der Nebel rund 60% des Bildfeldes am MFT-Sensor aus. Hier galt es auch gleich die erste Hürde zu nehmen: Zwar ist der helle Stern Elnath sehr hilfreich beim Aufsuchen, jedoch muss man das Sternfeld sehr präzise einstellen um den visuell unsichtbaren Nebel sicher in der Bildmitte platzieren zu können. Wie immer benutzte ich dafür das Programm Stellarium. Warum Herausforderung ? Simeis 147 ist deutlich lichtschwächer als z.B. der bekannte Schleiernebel, einem anderen Supernovaüberrest. Außerdem leuchtet der Nebel hauptsächlich in der Hα-Emissionslinie, einem Spektralbereich, in der normale Systemkameras wie die Olympus Pen E-PL9 aufgrund des Filterstacks vor dem Sensor nur noch zu circa 30% durchlässig sind. Idealerweise verwendet man für lichtschwache Hα-Emissionsnebel entweder eine umgebaute Kamera mit erweiterter Rotlichtempfindlichkeit, oder eine ganz auf Astrofotografie spezialisierte Kamera. Viele Aufnahmen von Simeis 147 z.B. auf Astrobin sind mit solchen Kameras gemacht, zum Teil mit Schmalbandfiltern und gigantischen Belichtungszeiten. Sie offenbaren dann aber auch die ganze Schönheit dieses Objekts: Eine Blase aus feinen Gasfilamenten, weshalb der Nebel auch passend "Spaghetti-Nebel" genannt wird. Für mich eines der schönsten Objekte am Sternenhimmel überhaupt. Trotz dieser nachteiligen technischen Vorraussetzungen hat es mich interessiert, ob man nicht doch etwas von dem Nebel abbilden kann. Nachdem ich mich vor 2 Jahren schon einmal erfolglos an diesen Nebel versucht habe, habe ich diesen Herbst / Winter noch einmal einen Versuch gestartet, weil ich inzwischen noch mehr Erfahrung an Aufnahme- und Bildbearbeitungstechnik besitze. Allerdings, aufgrund des durchweg miserablen Wetters seit Anfang Oktober konnte ich bislang nur eine halbe Nacht dafür nutzen und 96 Minuten an Belichtungszeit sammeln. Hier zunächst das Bild mit Sternen: Vor allem unterhalb der Bildmitte erkennt man ein schwaches rötliches Glimmen. Es sind die hellsten Teile vom "Spaghetti-Nebel". Rechts der helle Stern ist Elnath. Links der kleine rote Fleck ist Sh2-242, ein Emissionsnebel der nicht zu Spaghettinebel gehört. Und hier das Bild ohne Sterne: Im sternenlosen Bild sind die hellsten Konturen vom "Spaghetti-Nebel" besser zu erkennen. Rechts der übriggebliebene Strahlenkranz von Elnath. Wie geht es mit dem Projekt weiter ? Es ist klar dass für dieses lichtschwache Objekt mehrere Stunden Belichtungszeit nötig sein werden um es deutlicher und ansehlicher abbilden zu können. Der Januar und Februar bietet dafür noch Gelegenheit, wenn das liebe Wetter mitspielt. Aber es wird wohl eher ein längerfristiges Projekt für die nächsten 1 bis 2 Jahre. Der Anfang ist gemacht und ich bin zunächst froh im zweiten Anlauf die hellsten Teile vom "Spaghetti-Nebel" eingefangen zu haben. -

Das wäre mal eine Variante !!! Die leuchtet sogar mir ein - kicher.😁

-

Eigentlich hat Siggi alles erklärt. Von mir noch folgendes: Astronomische Objekte sind lichtschwach. Das Farbsehen unseres Auges findet mit den Zäpfchen in der Netzhaut statt, die sind bei solchen Leuchtdichten unempfindlich. Die sehr lichtempfindlichen Stäbchen sind farbenblind, deshalb sind des Nachts alle Katzen grau ...und alle Gasnebel auch. Aber natürlich gibt es die Farben, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen können. Unsere Kameras addieren die Photonen über längere Zeit, damit sind sie nicht farbenblind. Aber vielleicht hat Dein Bekannter das auch mit dem Schall verwechselt, den gibt es wirklich nicht im All ... 🙂

-

Farben im All

Steinwälzer antwortete auf Gabis Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Nur so eine Idee… es gibt keine Farben, nur Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen. Unsere Augen und unser Gehirn machen da dann Farben draus. Ich habe mich schon als Kind gefragt ob z.B. rot für alle gleich aussieht, also wenn 2 Personen etwas gleichzeitig betrachten ob sie dann auch wirklich das gleiche sehen oder es einfach gelernt ist dass das Objekt rot ist. Farbe also nur Interpretation ist. Allerdings passt diese Theorie nicht zu der Aussage dass es im All nur Schwarz und Weiß gäbe. Was ich aber für Blödsinn halte. -

Vielen Dank Ludwig. Ich habe ganz frisch mit der Astrofotografie angefangen. Vieles sind für mich noch böhmische Dörfer. Aber ich finde, ich durfte damit ein ganz neues Fass aufmachen, was mich unglaublich fasziniert. Aber weißt Du, was mein astronomisches Wissen anbelangt, da ist noch viel Luft nach oben. Mein derzeit beliebtestes astronomisches Buch ist daher eins für Dummies. Es ist eigentlich an Jugendliche gerichtet, die sich für dieses Thema interessieren. Aber ich bin überzeugt, dass mein Büchlein nicht beleidigt ist, wenn es von einem Teenager Spätlese konsumiert wird. Irgendwann kann ich dann auch bestimmt anspruchsvollere "Erwachsenenliteratur" in diesem Themenbereich lesen und es genießen. Bis dahin hoffe ich, dass Ihr Forenfreunde genügend Geduld mit meinen Fragen habt. Grüßle aus dem Schwarzwald Gabi

-

Siegfried, vielen Dank für Deine Mühe und grandiose Antwort auf Anfängerfragen. Ich finde dieses Forum und Dein Hilfs-Angebot für Interessierte einfach eine Wucht. Ganz liebe Grüße Gabi

-

Farben im All

iamsiggi antwortete auf Gabis Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Hallo Gabi, Man kann darüber diskutieren, ob wir mit den Farben der Nebel übertreiben, denn die sieht unser Auge so gut wie gar nicht. Zumindest nicht das tief rote Leuchten des Wasserstoffs. Da ist unser Auge ziemlich unempfindlich und das Ganze ist im All nicht allzu hell. Durch einen H-alpha Filter, der genau nur dieses dominante rote Licht durchlässt) können wir im hellsten Sonnenschein schon etwas sehen.... aber mehr nicht. Durch ein sehr lichtstarkes Teleskop (F/4 oder weniger) kann man z.b. am sehr hellen Orion Nebel gerade mal ein schwaches rosa leuchten am Rand sehen, mehr aber auch nicht. Unsere Kameras haben auch einen Filter davor, der gerade mal 1/3 dieses Licht nur noch zum Sensor durchlässt. Bei hellen Nebel ist das aber auch genug, und wenn man das ganze verstärkt, bekommt man diese schönen bunten Bilder. Der eine mag es bunter, der andere dezenter. Aber die Farben sind da. Betrachten wir das Leuchten des Sauerstoffs, das im blaugrünen liegt. Diese Wellenlänge (um die 500 nm) sieht unser Auge recht gut, aber insgesamt ist das üblicherweise noch viel schwächer als der allgegenwärtige Wasserstoff. Dazu kommt aber leider, dass blaues Licht besonders gut in der Luft gestreut wird, weshalb wir ja einen blauen Himmel haben. Da mindert dann zusätzlich die Helligkeit dieses Lichts. Beim zwar kleinen, aber sehr hellen Ringnebel sehe ich als ungeübter Beobachter ein kleinen "Rauchkringel" . Visuelle Beobachter können da aber ein Filter verwenden, dass dann auch nur eher diese Wellenlängen durchlässt. Der "sonstige" Himmel wird dann sehr dunkel und man sieht diese Nebel besser. Aber Beobachten will auch gelernt sein... Bei den Sternen gibt es auf jeden Fall Farben: Sie zeigen die Oberflächentemperaturen an: Rot - kalt (<3500 Grad), gelb (unsere Sonne mit um die 5800 Grad) und dann wird es immer weißer bis blau: bis zu 120.000 Grad. Kürzlich hat die GAIA Mission diese Farben der Sterne genau vermessen. Es ist heute ein leichtes, anhand dieser Daten, die Farben seiner Bilder der Realität anzupassen. Was ambitionierter Hobbyastrofotografen machen. Kürzlich hatte ich mal diesen blau/gelben Doppelstern gezeigt - das sieht man auch selbst im Fernrohr, oder auf einem Foto. Das darf natürlich nicht überbelichtet sein. Auch der Mond hat "Farben": Es sind die Mineralien, die das an sich weiße Sonnenlicht zurückwerfen. Aber das ganz ist sehr, sehr schwach und wir haben da jede Menge Farbstich durch unsere Atmosphäre. Würde man da einfach die Farben verstärken, verstärkt man nur den Farbstich. Erwischt man aber gute Bedingungen (um den Vollmond, möglichste hoch am Himmel und trocken Luft) und kompensiert man den Farbstich der Atmosphäre, dann kann man diesen "bunten Mond" zeigen. Die großen Planeten sind ja auch nicht weiß. Manch einer ist orange, manch einer grünblau. Für wissenschaftliche Zwecke, um Kontraste zu erhöhen, bedient man sich meist der Falschfarben Darstellung. Man weist also Wellenlängen einer der Farben zu, die wir sehen können: Bekanntestes Beispiel ist die "Hubble Palette": Wer Nebel fotografiert, setzt dazu üblicherweise Filter ein, die nur Sauerstoff (Blaugrün) Wasserstoff (tief rot - IR) und Schwefel (noch tiefer rot - im IR) und mischt die wie folgt: Schwefel: rot Wasserstoff: grün und Sauerstoff blau. Das, was wir sehen können ist, halt nur ein kleiner Teil der Wellenlängen und so kann man natürlich auch für uns unsichtbares UV, IR, Mikrowellen, Radiostrahlung, Gamma und Röntgenstrahlung etc. dann Farben zu ordnen. Das James-Webb-Teleskop ist überhaupt nur im IR Licht empfindlich. Dennoch werden Bilder gezeigt, die unserem Empfinden entsprechen. So gesehen: Mit eigenen Augen ist unser Farbsehen sehr begrenzt und man könnte meinen: Das ist nicht die Realität, was wir an bunten Bildern so zeigen.... Siegfried- 7 Antworten

-

- 10

-

-

-

Farben im All

strauch antwortete auf Gabis Thema in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

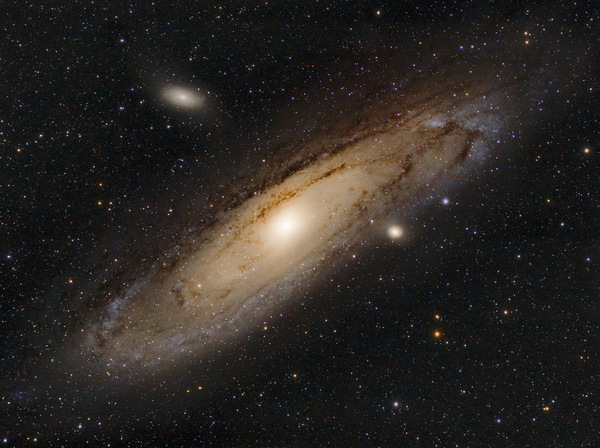

Hallo Gabi, zunächst einmal: Es gibt keine blödsinnigen Fragen🙂 In meiner Jugend habe ich mich mit Astronomie beschäftigt (Generation Apollo) Zum Thema Farben in der Astrofotografie können unsere erfahrenen Fotografen einiges sagen, zur physikalischen Erklärung gibt es im Netz bestimmt viele Artikel Du hast als Astrofotografin bestimmt ein paar Bücher über Astronomie zu Hause Man muß natürlich deutlich unterscheiden zwischen der Sicht mit bloßem Auge oder Teleskop und den fantastischen Astroaufnahmen. Der Laie ist meistens sehr enttäuscht wenn er z.B. die Andromedagalaxie im Fernrohr beobachtet und vorher nur die Astrofotos kannte. Vielleicht ist das bei Deinem Gesprächspartner ähnlich VG Ludwig -

Hallo und guten Abend zusammen. Heute habe ich eine Frage. Vor einiger Zeit habe ich ein Foto der Andromeda-Galaxie gemacht. Hierauf gibt es goldene Farbtöne, blaue Sterne, weiße Sterne. Ein Betrachter des Bildes fand mein Foto toll. Er sagte: "Du, eigentlich gibts ja im All keine Farben". Da war ich platt. Ich sehe doch z.B. den roten Orionnebel auf Fotos von Mitgliedern hier, die die Astrofotografie viel besser beherrschen als ich. Oder wenn ich ein Foto mache mit Sternentrails die unterschiedlichen Farben der Trails. Mein Gesprächspartner erklärte mir, im All gäbe es nur schwarz und weiß. Und, dass wir diese Farben sehen würden, läge halt ... an was auch immer. Aber im All gibts keine Farben. Ist das wirklich so? Wie verhält es sich mit den Farbwahrnehmungen, die wir haben? Die Plejaden z.B. entstanden aus einer blauen Wolke, deren Überreste bis heute sichtbar sind. Wie kommt mein Gesprächspartner auf seine Theorie? Ich dachte mal, bevor es jetzt eine Diskussion gibt, frage ich lieber erst mal bei Euch 🙂 Ganz liebe Grüße und : Ich entschuldige mich für meine blödsinnige Frage. Gabi

.jpg.ff40daa0b8cee38c4d2a1e0fd90f17e7.jpg)

.jpg.6e9d4b000f3dba4ca30920d39b4046e9.jpg)