Community durchsuchen

Zeige Ergebnisse für die Stichwörter "'methodik'".

17 Ergebnisse gefunden

-

methodik 08 - Astrofotografie: Filter und Wellenlängen

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

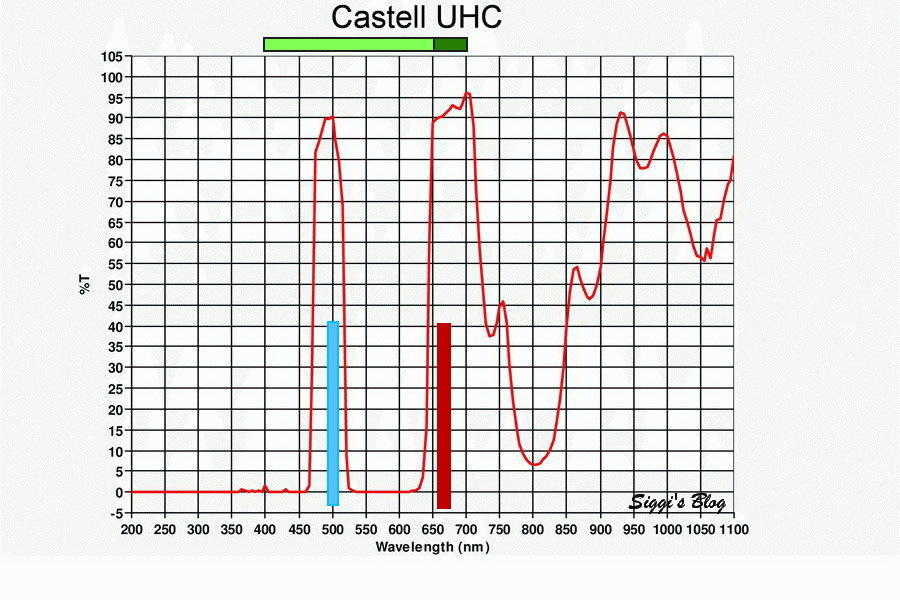

Geschrieben 27. Juli 2019 (bearbeitet) Von Filtern und Wellenlängen Vieles zu den Wellenlängen am Nachthimmel wurde ja schon unter dem Titel „Weißabgleich“ etwas geschrieben. Unser Auge ist nur in einem schmalen Band des elektromagnetischen Spektrum empfindlich, so ist es nicht verwunderlich, dass unsere Kamerasensoren genau das Abzubilden versuchen und die Software daraus ein möglichst natürliches Bild generiert. Die chemischen Filme waren gegen die energiereichen kurzwelligen (blau/ultravioletten) Wellenlängen empfindlich, weshalb ein UV Filter damals Sinn macht. Das zu viele UV Licht machte einen violetten Farbstich. Besonders bemerkbar am Berg bei Schnee, der dann nicht weiß wurde. Die Sensoren der heutigen Kameras sind hier kaum empfindlich, dafür aber stark im Roten und Infraroten Bereich. Daher ist vor dem Sensor in der Kamera ein spezielles Filter verbaut, der nur Licht zwischen 400 und 650nm durchlässt. Ich habe einen solchen Filter mal im Fotometer vermessen. Dazu schickt man Licht der einzelnen Wellenlängen durch das Filter und misst wie viel durchkommt. Das nennt man Transmission (Durchlass). So sieht die Filtercharakteristik des Sperrfilters eine Olympus E-PL6 aus, andere Olympus Kameras werden da wohl kaum stark unterschiedlich sein. Das einer E-M10.II sieht ähnlich aus, aber lässt im IR dann um die 10% durch. %T (Transmission) ist wie viel % an Licht der Wellenlänge durchgelassen wird. Wellenlänge in nm (Nano Meter). Wellenlängen kleiner 400nm sind bereits UV Licht, zuerst das weiche UVa und dann das harte UVb. Das ist der Anteil der die Haut bräunen lässt, aber auch Krebs und Hautalterung auslöst. Über 650nm ist dann Infrarot, hier das Nahe, das der Wärmebildkameras ist sehr viel weiter oben, daher kann man mit einer auf IR modifizierten Kamera nicht die Temperatur zeigen, zumindest nicht die der Haut, glühende Körper sehr wohl. Ein unzureichend gegen IR geschützter Chip würde einen roten Schleier über das Bild legen. Linsen sind zwar möglichst gut korrigiert, sodass der Brennpunkt der Wellenlängen Rot, Grün und Blau möglichst im selben Punkt fallen, aber so ganz sind sie es nie. Und so würde das Infrarot als unscharfes Bild über dem normalen Bild liegen. Bei Sternen stark vergrößert sieht man das anhand eines unscharfen roten Saumes. Normalerweise wird auf das Grüne Licht (der stärkste Kanal und in der Mitte) fokussiert. Sucht man dann den besten Kompromiss, so ist der Fokus am besten, wenn der rote Saum gerade verschwunden ist. Mit im obigen Plot ist auch das Transmissionsvermögen eines H-alpha Filter. Das ist ja dieses rote Licht der Galaktischen Nebel. Hier lässt als eine normale, nicht modifizierte Kamera also ca. nur mehr 1/3 durch. Bei hellen Nebel durchaus brauchbar viel, man muss halt das rote Licht der Nebel hinterher verstärken. Um die Lichtverschmutzung unseres Himmels etwas zu kompensieren gibt es ja Filter mit unterschiedlichen Bezeichnungen, wie Clear Night, LPR, Neodym, Sky-Glow etc. Ich habe mal ein CLS Filter erstanden und gemessen: Der grüne Balken zeigt den Bereich, den unsere Kameras abbilden, also 400-650nm. Was man sieht es werden Wellenlängen im Tiefblauen aber hauptsächlich im Grünen und Orangen Bereich ausgesperrt. Da liegen die Typischen Emissionslinien unsere Gasentladungslampen: Natrium und Quecksilber. Dieses Licht wird ja von den Staubteilchen der Luft zurückgeworfen und hellen und verfärben so unseren Sternenhimmel. Da mehr oder weniger der Grüne Anteil fehlt wird ein Weißabgleich schwierig. Wenn die Lichtverschmutzung nicht extrem ist, kann man sich diese Filter sparen, denn der Weißabgleich wird sowieso im Zuge der Bearbeitung gemacht. Bei Lichtverschmutzungen aus verschiedensten Bereichen und Farben erzeugt meist sowieso dann derartige komplexe Helligkeits- und vor allem Farbgradienten, die man meist nicht mehr herausbringt. Das trifft einem natürlich noch schlimmer wenn man große Bereiche wie sie Weitwinkelobjektive liefern abbilden will, und vor allem im Horizontnähe. Was der Erfahrene sofort bemerken wird: Dieser Filter ist für visuelle Zwecke oder nicht modifizierte Kameras ausgelegt: Er ist im IR offen. Daher gibt es für den Einsatz für modifizierte Kameras oder eben allgemein als CCD Kameras bezeichneten speziellen Kameras (auch wenn sie heute vielfach CMOS Chips haben) auch entsprechende Filter, meist mit dem Zusatz: CCD. Diese Filter sperren dann auch im IR Licht. Hier noch einer der neuesten Filter speziell auch ausgelegt gegen die immer mehr aufkommenden "weißen" LED‘s: Das IDAS LPS D2 Filter: Aus dem visuellen Bereich kommen dann noch die UHC Filter: UHC bedeutet Ultra Hoher Kontrast. Da die Nebel hauptsächlich nur in den Emissionslinien von Wasserstoff und Sauerstoff leuchten, lassen diese Filter nur dieses zwei wichtigen Linien durch – also ein ganz enger Bereich für den Sauerstoff (O-III) bei 501nm (grünblau) und Wasserstoff (H-Alpha) bei 656nm (und gleich darüber Stickstoff bei 658nm und Schwefel bei 672nm). Visuell bleibt dann der Himmel dunkel, und wir sehen dann das schwache Leuchten des O-III im Bereich wo unsere Augen am empfindlichsten ist, und an sich auch Wasserstoff, aber da ist unser Auge kaum mehr empfindlich (und nur noch s/w sieht. Mittlerweile sind da Multiband Filter um sehr viel Geld erhältlich die genau nur die wichtigen Wellenlängen durchlassen und den Rest sperren. Normalerweise nimmt man für solche „Schmalbandaufnahmen“ ja einzelne Filter, macht durch jedes Filter eine Reihe von Bildern um sie dann hinterher zusammenzufügen. Mit dieser als „narrow band“ Fotografie bezeichneten Technik kann man selbst aus stark licht verschmutzen Städten sehr gute Bilder von Nebeln erhalten. Der Aufwand ist aber hoch und man sollte hier nicht sogenannte OSC (one shot cameras = alle 3 Farben auf einmal) wie Farbdigitalkameras einsetzen. Denn wir erinnern uns: Die Kameras mit Bayer Matrix errechnen die Farben aus Roten, Grünen und Blauen Pixel. Dazu sind über dem schwarz/weiß Sensor Filterchen in Rot Grün und Blau angebracht und jeweils 4 Pixel aus 1xRot 2x Grün und 1x Blau) ergibt dann eine Farbe. Grün komm in Nebel nicht vor, also hat man für Rot und Blau nur ¼ Auflösung. Aber zum Einstieg geht es natürlich trotzdem ! Meist verwendet man dazu dann H-alpha Filter (oder mehr) und mischt das in das RGB Bild ein. Hier noch die wichtigsten Emissionslinien der Elemente in den Nebel; O-III: 496 und 501 nm (zweifach ionisierter Sauerstoff) (blaugrün) H-α: 656 nm (α-Linie des Wasserstoff) (rot) H-β: 486 nm (β-Linie des Wasserstoff) (das sehen wir gut, aber ist nur zu einem geringem % Satz überall wo auch H-alpha ist) S-II: 672 nm (einfach ionisierter Schwefel) (rot) N-II: 658 nm (einfach ionisierter Stickstoff) (rot) Gleich Anfangs hatte ich einen günstigen UHC Filter erstanden. Nach einem ersten Fotografischen Einsatz an der stark Lichtverschmutzen tief stehenden Milchstraße konnte ich aber keinen Weißabgleich zustande bringen. So verwendete ich ihn nicht mehr. Kein Wunder: Außer O-III und ab H-alpha wird alles herausfiltriert. Mit zwei Farben gibt es halt keinen Weißabgleich. Die Sterne sind kontinuierliche Strahler, denn die Farben sind von der Temperatur abhängig und können daher auch nicht gut wiedergegeben werden. Letztes Jahr als sich immer mehr Leute mit ihren Digitalkameras sich an das Thema Schmalband annäherten, habe ich mir gedacht: Es wäre doch gut einen Filter zu haben, dass nur O-III und H-alpha durchlässt. Und als ich mir die Transmissionskurven meiner Filter angesehen habe, ist mir bewusst geworden, dass der günstige Castell UHC Filter genau das macht. Um das IR auszusperren muss ich halt einen UVIRCutfilter einsetzen. Einen Nebeneffekt haben Schmalbandfilter: Sehr engbandige Schmalbandfilter (7nm oder weniger) sperren ja eine großen Prozentsatz an sonstigem Licht aus so dass man auch bei Vollmond seine Schmalbandbilder machen kann. Natürlich ist es besser, bei Neumond und ohne Lichtverschmutzung zu fotografieren, aber die Ergebnisse lassen sich dennoch sehen! Seit letzten Jahr gibt es einen Dual Band Filter, der 30nm Breite hat. Damit hat man noch genügend Sternenlicht, um recht gute Farben zu erhalten, ansonsten braucht man ein zweites Set an Bildern um das kontinuierliche Spektrum abbilden zu können. Hier der Hantelnebel (M27) eines der große Sommerobjekte im 800mm Teleskop: Unmodifiziert E-M10 Mark II 16x4 Minuten ISO 800 Die Intensität des roten H-alpha habe ich stark erhöht..... Es ist also nicht so, dass es nicht mit einer normaler Kamera geht. Modifiziert E-PL6 mit UVIRCutfilter 78x4 Minuten ISO 800 bei dunklem Himmel H-alpha natürlich stark da auch die schwächeren Bereiche, auch ohne stark verstärken zu müssen. Hier über 3 Nächte 91x4 Minuten mit UHC Filter um den Vollmond herum aufgenommen: Ohne Schmalband Filter wäre eine 4 Minuten Belichtung bei ISO800 nahezu weiß.... Durch das helle Mondlicht das Anteilig durchkommt, gibt es bei diesen Bedingungen genügend Belichtung am grünen Kanal, so kommt doch noch einiges an Grün durch, und der Weißabgleich für den Hintergrund geht gut genug. Hier ist ein Einzelbild ohne weitere Bearbeitung (OOC - out of Cam) mit eingeblendeten Histogramm. Man sieht, dass sehr wohl etwas Grün durchkommt... denn bei soviel Licht kommt schon etwas durch die Filter. Hier ein Glück! Hier also die Charakteristik des visuellen UHC Filter: Grün: normaler Bereich Digitalkamera 400-650nm Dunkelgrün: Das was man üblicherweise öffnet mit UVIRCut Filter bis 700nm Blauer Balken: O-III, H-ß Roter Balken: H-alpha, N-II,S-II In der Astronomie sind zwei gängige Filtergrößen üblich: 1,25“ und 2“ (Zoll) üblich. Man sollte darauf achten dass man 2“ hat. Bei Fotooptiken hat man ja oft verschiedene Filterdurchmesser. Sehr gute Filter sind sehr teuer, und je größer desto schwieriger zu bekommen und extrem teuer. Da habe ich in günstig und gut nur den Haida Pro II MC Digital Slim UV/IR 390/750 Filter gefunden. Den ich für die gängigen Filterdurchmesser verwende. Man kann auch einen größeren verwenden und entsprechende Step up Ringe verwenden. Hier ist das Transmissionsvermögen des Haida UVIR750: Wie die Bezeichnung schon sagt, er öffnet den Bereich zwischen 390 und 750nm Mit dabei auch meine zwei günstigen IR Filter: Sa sieht man, dass sie dann nur im Infraroten durchlassen. In der Praxis kommt aber bei Sonnenschein auch hier genügend durch, dass man auf einer normalen Kamera etwas sehen kann. Und wo endet man als sehr fortgeschrittener Astrofotograf wenn man möchte ? Als Erstes wir man eine modifizierte Kamera verwenden wollen. Danach eine gekühlte OSC (one shot camera), also eine gekühlte Farbkamera. Damit hat man das Rauschen im Griff und die Empfindlichkeit steigt. Der letzte Schritt: gekühlte schwarz/weiß Kamera und Filterrad mit Filtern. Im einfachsten Fall wird man dann 3 Fotoserien machen durch jeweils 3 Filter – Rot, Grün, Blau oder seltener verwendet: Cyan, Magenta, Gelb. Da ja jedes Pixel des Sensors belichtet wird, hat man schon von daher eine 4 fach höhere Auflösung zur Verfügung. Natürlich braucht man für jede Serie mit den einzelnen Farben jeweils eigene Flats und man muss auch für jeden Filter den Fokus neu einstellen. Die Darks und BIAS sind ja gleich. Die Chipkühlung hat man ja hoffentlich gleich gelassen, sodass man die selben BIAS und Dark verwenden kann. Dann arbeitet man jeden der Farbauszüge aus und vereinigt diese dann zum RGB Bild. Man wird aber schnell zum LRGB Verfahren übergehen: Man belichtet durch ein UVIRCut Filter um ein Graustufen Bild zu bekommen. Das ist die sogenannte Luminanz (Helligkeit). Die Luminanz kann man nämlich durch weniger R G B Bilder einfärben. Die Luminanz sorgt dann für die Rauschfreiheit und Schärfe, die R G B für das einfärben. Übrigens kann man auch seine normalen Bilder zum Schluss mit einem künstlichem L/RGB verfahren aufpeppen: Man extrahiert aus seinem RGB Bild die Luminanz, also ein Graustufenbild. Da kann man dann noch am Kontrast, Schärfe, Rauschen etc. arbeiten. Danach mischt man aus dem RGB die Farben ein. Dabei wir üblicherweise dann noch mit einem Regler die Helligkeit und Farbintensität angepasst. Sehr zu empfehlen um den Bildern den letzten Schliff zu geben. Wem 4 Filter nicht aufwendig genug ist macht dann Schmalband: Luminanz + Schmalbandfilter: Meist H-alpha, O-III und S-II. Mit diesen 3 Farben werden dann die Falschfarbenbilder wie wir sie vom Hubble Spaceteleskop kennen. Die sogenannte Hubble Palette: S-II wir dabei der Rote Kanal, H-alpha der Grüne und O-III der Blau Kanal des RGB zugeordnet. Wie schon gesagt: Damit kann man auch aus der Stadt noch Deep Sky Fotografie betreiben. Man sollte aber nicht vergessen: Man braucht in Summe lange Belichtungszeiten… oftmals gehen solche Projekte nur über ein zwei oder mehr Jahre. Denn oft ist das Objekt ja nur kurz im eigenen Sichtfeld. Dafür hat man halt das Teleskop am Balkon fix aufgestellt und nützt jede klare Nacht und sei eine Session noch so kurz. In Summe kommt man dann halt mal auf >20 Stunden Belichtungszeiten. Bei der Sonne ist es speziell, was H-alpha betrifft: Man bekommt ja via Webseiten immer aktuelle Bilder der Sonne. Mit einem guten Sonnenfilter (ja nie ohne!!) bekommt man immer nur die Sonne im Weißlicht. Daneben zeigt aber ein Bild im H-alpha spektakulär Details der Oberfläche. Im nahem UV (Calziumlinie) ebenso, was uns aber eher verschlossen bleibt, weil die CMOS Sensoren da relativ unempfindlich sind. Das geht aber nicht mit einem normalen H-alpha Filter, die sind viel zu breit. Um den nötigen Kontrast zu erhalten, braucht man Bandbreiten mit unter 0,07nm. Das ganze muß eben sehr fein abgestimmt werden. Dazu gibt es verschiedenen Methoden, wie Temperaturänderung oder Druck auf die Filterpacks. Da gibt es spezielle kleinere Sonnenteleskope, die spezielle Filterpack mehr oder weniger fix verbaut haben. Lange Zeit waren die Coronado und Lunt Sonnenteleskope das Maß aller Dinge. Bei größeren Geräten auch noch, allerdings bewegt man sich da ab 7000,-, alleine ein größeres Energieschutzfilter kostet ja schon gegen 1000,-. Es gab aber ein kleines "all in one" mit um die 1200,-. Seit Ende 2024 ist aber ein neuer Anbieter in diesem Markt eingestiegen: SolarQuest. Zufällig war ich beim "Teleskopdoktor" um nach 10 Jahren meinen Newton ansehen zu lassen. Da wurde mir angeboten draußen auf der Straße damit die Sonne anzusehen. Mein erster Blick auf die Sonne in H-alpha. Es war überwältigend gut, so wie das Bild auf der Webseite ! Wer das jetzt noch fotografieren will muß aber bedenken: Die Kamera sollte/muß im H-alpha Bereich offen sein. Und das rote Licht wird nur die Roten Pixel der Bayermatrix ansprechen. Die Auflösung wird also nicht über 4 MPixel kommen. Da sollte man dann eine kleine s/w Planetenkamera anschaffen. Die Ausbrüche der Sonne sind ja sehr dynamisch, also sollte man schon recht kurz belichten, sonst wird es verwaschen. Bei Mond und Planeten gibt es auch spezielle Filter, die aber darauf abzielen, durch die Komplementärfarben den Kontrast zu erhöhen. Beim Mond sollen Grünfilter helfen, aber am besten man nimmt Infrarotfilter ab 750nm. Denn das Flimmern durch Luftunruhe sinkt mit der Länge der Wellenlänge stark ab. Natürlich dann nur mit einer IR Modifizierten Kamera möglich und das Ergebnis ist ein s/w Bild. Für Planeten ist jede Digitalkamera eher nicht geeignet, denn man benötigt zig-Tausende Bilder für vernünftige Auflösung. Bei Venus kommen die Wolken im UV Licht heraus. Dummer weise sind hier die Chips aber sehr unempfindlich. Und bei der kleinen Wellenlänge ist das Flimmern der Luft schon enorm. Für die große Gasplaneten gibt es Methanfilter. Und auch zu bedenken: Am Jupiter muss man alle Bilder die man benötigt innerhalb 1-2 Minuten gesammelt haben, denn er rotiert sehr schnell. Man wird sich dann bald mal mit „Derotierung“ durch WinJupos beschäftigen müssen. Und in unseren Breiten braucht man bedingt durch den tiefen Stand am Horizont einen ADC (Atmosphärischer Dispersion Korrektor). Wer seine Bilder, die nahe des Horizont (so 30 Grad über Horizont) gemacht hat ansieht bemerkt, dass die Farben schon durch die Atmosphäre aufgetrennt wurden. Das wäre nicht das Problem, denn man kann die Farbkanäle soweit verschieben, dass sie wieder übereinander liegen, aber wer es genau nimmt: Die Runden Objekte werden natürlich auch in die Länge gezogen etc. Und mit einem ADC kann man das ausgleichen. Die Einstellung ist heikel, man verschiebt da drinnen zwei Prismen bis es passt…. Das alles soll nicht entmutigen, man kann auch mit einfachen Mittel schöne Bilder bekommen, aber vielleicht erklären worauf man stößt, wenn man seine Bilder genauer ansieht und komische Effekte sieht. Astrofotografie ist eben ein weites Feld und man kann es beliebig vertiefen. Anfangs ist man Universalist, aber früher oder später wird man herausfinden, in welche Richtung man gehen will und sich dann spezielle Gerätschaften anschaffen. Und natürlich wird man sich vorher gut einlesen damit man nicht unnötig viel Geld versenkt.. Siegfried- 1 Antwort

-

- 2

-

-

- astrofotografie

- weißabgleich

-

(und 1 weiterer)

Markiert mit:

-

methodik 07 - Astrofotografie: Nachführen

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Nachführungen (alter Beitrag aus 1/2019 - etwas angepasst) Außer mit Ultraweitwinkel (7mm,8mm) wo man bei sehr hoher ISO noch mit 10-15 Sekunden annähernd genügend Licht am Sensor sammeln kann vom fixem Stativ, wird man eine Nachführung benötigen. Wer „nur“ einen schönen Sternenhimmel mit Landschaft (Milchstraßenfotografie, TWAN – the world at night) machen will, nimmt unter Umständen eine leichte Wanderung der Sterne in kauf um genügend Licht sammeln zu können. Selbst da wird man dann mal an die Anschaffung einer kleinen Nachführung nachdenken. Schon alleine die halbe Nachführgeschwindigkeit als Kompromiss erhöht ja schon die mögliche Belichtungszeit. Wer mehr will muss sich sowieso damit anfreunden zwei Serien an Bildern anzufertigen: Eines für den Vordergrund und eines für die Sterne, die man dann am Schluss zu einem vereinigt. Es gibt zwar Ansätze, wo der Kamerasensor hier selbst über den beweglichen Sensor der Sternbewegung folgt, aber das ist mehr oder weniger als Gimik einzustufen. Ansonsten bedarf es eben einer Nachführung. An sich gibt es genau zwei Anforderungen: Präzision der Nachführung über genügend lange Zeit und Tragfähigkeit. Aber auch noch zwei weitere Kriterien: Preis und Mobilität. Die besten Nachführung nützt nichts, wenn man sie nicht in den Urlaub oder auf den Berg schleppen kann. Kann man bei ersterem kaum einen Kompromiss eingehen, muss man ihn bei den letzten zwei Kriterien schon öfter finden. Die Tragfähigkeit wird in den Prospekten und technischen Daten leider meist sehr optimistisch angegeben. Bei unseren leichten µFT Kameras und Linsen ist man da etwas von der Gewichtsproblematik befreit. Was uns dafür schon stark trifft ist die erzielbare Vergrößerung bei der möglichen Brennweite. Wenn man also liest "es hat jemand 300mm erfolgreich tracken können", dann ist das oft auf KB Sensor bezogen. Das wäre dann bei uns also 150mm. Und die kleinere Pixel unserer FT Sensoren verzeihen auch weniger als große Pixel. Damit eine Nachführung mit dem Gewicht klar kommen kann, braucht man bei höheren Belastungen dann auch oft ein Gegengewicht. Es kann aber auch eine zweite Kamera sein 🙂 Das ganze muss auch aus tariert sein, aber unbedingt auf Zug, damit sie präzise arbeiten kann. Die übliche Art der Montierung nennt sich parallaktische (=Deutsche) Montierung. Dabei wird eine Achse parallel zur Erdachse ausgerichtet, also auf den Himmelsnordpol. Man muss also das ganze mal einnorden. Die Bewegung der Sterne, Mond und Sonne wird dann einfach dadurch ausgeglichen, dass ein Motor das ganze um diese Achse dreht. Einarm oder Gabelmotierungen sind (im Einsteigerbereich) außer für Mond und Planetenfotografie kaum zur Astrofotografie geeignet. Es fehlt die Präzision für längere Belichtungszeit. Mittlerweile gibt es da neue Montierungen wie "Harmonic Drive" von ZWO oder "Wave" von SkyWatcher sowie Nachbauten, die das einfacher versprechen. Preise sind nicht unbedingt kleiner, aber sie sind kompakter. Im unteren Bereich so 250-400 Euro gibt es ein paar, wie wohl bekannt habe ich mich für den StarAdventurer (normal, und nicht den Mini, der über WLAN und App gesteuert wird) entschieden und halte ihn nach wie vor für den Besten fürs kleine Geld. Meist hat man ein Problem mit dem Einnorden: Bei den kleineren ist da oft nur ein Guckloch, wo man auf den Polarstern ausrichtet. Diese Präzision wird nur für Weitwinkelbilder mit begrenzter Belichtungszeit reichen. Ein optionales Polarskope das für ein präzises Einnorden notwendig ist kann dann mit einem Ausleger montiert werden. Das Problem hier: Wie stellt man sicher, dass es dann präzise mit der Ausrichtung der Achse übereinstimmt. Das betrifft auch den Halter für ein Polarskope. Wenn das schon schief in der Fassung sitzt, das dann auszurichten wird wohl sehr hart. Auch wenn es schon vom Werk her ausgerichtet in der Fassung sitzt, wenn das mal zu Boden fällt, kann sich das dann verschieben. Daher immer sehr umsichtig vorgehen und extra darauf achten, dass so etwas nicht passiert. Das gilt dann auch für einen Justierlaser, wobei der zwar mit viel Schweiß aber wohl leichter wieder auszurichten ist. Oft sieht man auch, dass man nach einnorden erst die Kamera anbringen kann. Dass sich dabei nichts verstellt ist wohl eine wirkliche Herausforderung. Eine nicht genügend präzise Einnordung mag dann bei kurzer Belichtungszeit und Weitwinkel noch funktionieren, aber bei längerer Belichtungszeit bald nicht mehr. Und mehr Brennweite erfordert auch mehr Präzision. Das Problem potenziert sich dann schnell, weil ja Telebrennweiten meist Lichtschwächer sind und auch mehr Belichtungszeit erfordern. Je mehr man an die Grenzen der Nachführpräzision stößt, desto besser muss man dann einstellen. Das bedeutet dann nach jedem Bild ein klein wenig die Ausrichtung korrigieren muss. Alles sehr Zeitaufwändig und ein versehentliches Anstoßen am Stativ und man beginnt von Neuem. Wer weniger mobil sein muss, wird sich dann vielleicht eine kleinere Astromontierung anschaffen um so größere Brennweiten besser verwenden zu können. Früher hätte man eine EQM-35 SynScan GoTo in Betracht gezogen, aber mit der HEQ5pro oder AZ-EQ5s glücklicher geworden. Heute bietet sich z.b. ein Star Adventurer GTi an. Wer kann, achtet darauf, dass Zahnriemen für die Bewegung sorgen, denn Zahnräder alleine haben einen größeren periodischen Fehler. Bei GoTo Steuerungen gibt es viele Meinungen. Da ich fotografieren will und wenn geht nicht erst lange am Himmel suchen muss, ist es für mich schon eher ein Muss. Keine Angst, es ist dennoch nicht immer einfach sein Objekt zu finden. Verfügt die Montierung über eines der Standardprotokolle, kann man seine Montierung auch mittels APP oder via Stellarium oder spezielle Software (meist in Verbindung mit Aufnahmesteuerung und mehr) steuern. Man kann dann seine Objekte auch direkt anfahren, ohne GoTo Handsteuerung. Es gibt auch Montierungen, da wird ein Bild des Himmels gemacht und nach Astrometrierung weiß dann die Montierung wo man sich am Himmel gerade befindet. Eine EQ5 sind auch geeignet für kleinere Teleskope, für einen 800mm Kohlefaser Fotonewton wäre sie das absolute noch erträgliche Minimum. Es sollt halt kein Wind wehen 😉 Für lange Brennweiten und damit einhergehend meist geringere Lichtstärke wird man dann aber auch nicht um Guiding herumkommen. Dazu braucht die Nachführung dann eine ST4 Buchse. Das rundum „sorglos“ Paket kann man in Form des MGen II Autoguiders kaufen. Dafür konnte ich mich entscheiden. Wer es günstig will benötigt einen Laptop mit einem kleinen Kamerakopf und kann dann auch guiden. Aber es ist nicht so komfortabel und Freeware ist fehleranfällig, mittlerweile aber wohl etwas ausgereifter. Da ich mit der einfachen und schnellen Kochab Methode einnorde, komme ich bei 800mm Brennweite auf ca 40 – 80 Sekunden Belichtungszeit ohne Guider. Je nachdem wie genau ich‘s erwischt habe. Dazu brauche ich die Sicht auf den Polarstern. Ansonsten kann man einscheinern, auch wenn der Mgen da eine Unterstützung bietet, es dauert relativ lange bis man es auf diese Weise eingestellt hat. Für meine üblichen 4 Minuten Belichtungen bei F/4 verwende ich dann eben einen Guider. Was macht der jetzt: Eine kleine Kamera an einem Sucherfernrohr zeigt (hoffentlich) Sterne. Die Guidingsoftware sorgt dann mit Hilfe von Korrektursteuersignalen an die Nachführung dafür, dass ein gewählter Stern am selben Ort stehen bleibt. Zumindest beim Mgen ist der Kamerakopf so empfindlich, dass ich bisher immer eine Stern gefunden habe auf den ich guiden konnte. Das ganze geht jedenfalls recht unproblematisch und schnell zum Verkabeln. Man kann auch den StarAdventurer guiden, aber nur eine Achse. Die Firma Lacerta hat zwar versucht, alle zwei Achsen zu guiden, aber letztlich die Entwicklung eingestellt, weil es viel zu Kompliziert und teuer gewesen wäre. Um das Geld bekommt man eine „gscheite“ gute Astromontierung…… Wie den schon erwähnten GTi. Die stärkste wohl noch transportable Montierung ist meine AZ-EQ6. Der Kopf ist sogar eine Spur leichter als die der anderen EQ6 Typen, aber alles viel massiver ausgeführt. Mit Gegengewichten, Fernrohr etc kommt man jedenfalls alles in allem auf 35 – mehr kg. Das schwerste Teil ist mit gut 12-14 kg der Kopf. Das AZ bedeutet dass man sie auch Azimutal, also wie ein gewöhnliches Stativ verwenden kann. Ein Ausblick, wie es nach oben weitergeht: Für mehr Tragfähigkeit also so bis 50kg ist die günstigste und auch weit verbreitetste Montierung die EQ8. Solche Köpfe werden meist auf einer fix einbetonierten Säule einer Sternwarte verbaut. Da alles fix aufgestellt ist wird hier natürlich gut eingescheinert und so benötigt man zumindest bei üblichen Belichtungszeiten 4-10 Minuten dann eventuell keinen Guider. Spätestens bei den wesentlich teureren Montierung wie ASA, Fornax, Losmandy etc. nicht mehr. Aber das sind schon andere (Preis) Dimensionen, auch bei den Fernrohren. Heute zu Tage kann man aber Geräte auch stundenweise mieten, entweder auf einer „Astrofarm“ wie in Namibia oder Chile etc., wo man dann seinen Urlaub verbringt, oder gleich bei Remotesternwarten. Chilescope bietet uns da bis zu 1m Spiegel von ASA an, aber auch 500mm Teleskope. Preise findet man im Netz, für gängige Brennweiten wird man so 100 US$ pro Stunde Belichtunngszeit bezahlen. Viele bauen sich dann auch ihre eigenen Remotesternwarten, indem sie alles von der Ferne steuern können. Ist das ganze weit weg, ist es natürlich von Vorteil wenn man vor Ort jemand hat, der das Service übernimmt, oder vor Ort vorbeisehen kann, falls etwas ausfällt. Für andere Hobbies nebenher ist dann natürlich nicht mehr viel Platz 🙂 Siegfried ...der viele Hobbies hat -

methodik Schmalband - Narrow band

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

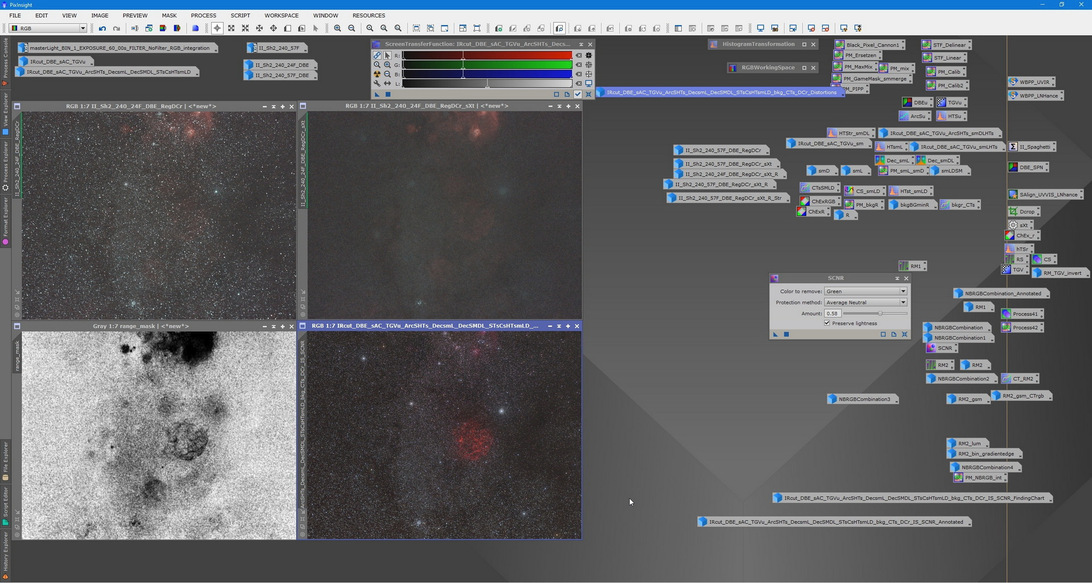

Am 1.1.2022 machte ich ein Experiment mit meinem "Dual narrowband" Filter: Dem Optolong L-eNhance 2019 hatte ich ja schon mal unter "Blog's" über Schmalbandfotografie ausführlich geschrieben Das L-eNhance ersetzte die damals beschrieben Kombination aus dem billigen visuellen UHC Filter und dem notwendigen UVIRCutfilter. Diese Spezialisierten Dual Narrow Bandfilter für die Fotografie, beschneiden ja dann auch den IR Bereich. Ich hab das L-eNhance mal im Fotometer ausgemessen: Die Kurven zeigen die Durchlässigkeit (Transmission) bei den jeweiligen Wellenlängen: Dunkelrot: Ist der L-eNhance Filter, der in dem Bereich öffnet wo der ionisierte Sauerstoff (500nm) und Wasserstoff (656nm) strahlt. Rot: Zeigt ein normales UVIRCut Filter, dass von 400-700nm öffnet. Der "normale" Filter, den man nimmt, wenn man eine modifizierte Kamera hat, die mit Klarglas Modifiziert wurde. Leider gibt es bislang für Olympuskameras keine passenden Filtermodifikation, die gleich ein UVIRCut Filter Glas verwenden. Das ist insofern schlecht, dass man hier für große Fotooptiken auch immer ein großes Filter finden muss, dass auch sehr gut ist und preislich noch im Rahmen bleibt, wie ich sie mit dem Haida UVIR750nm Filtern gefunden hatte. Preislich liegen die guten Schmalbandfilter in der 2" Größe über 200 Euro. Für große Fotolinsendurchmesser falls es sie gibt, also eher Unerschwinglich! Da wäre ein Clip In Filter vor dem Sensor das Mittel der Wahl, gibt es bislang nur von einem Hersteller (STC), aber die produzieren meiner Meinung nach zu viele Reflexionen bei hellen Sternen. Es besteht auch eine weiteres Problem der Interferenz filter vor einem Objektiv: Das Licht muss möglichst senkrecht durchfallen. Also ein 2" Filter vor einem 12mm gibt alles an möglichen Farbnuancen. Solche Filter gehören vor dem Sensor und natürlich auch ohne jegliche Verkippung. Ich experimentiere (halbherzig) mit einem Filterhalter aus dem 3D Drucker für 1,25" Filter. Die würden sich nämlich auch vor dem Filter ausgehen. Ungelöst aber: Verkippungsgefahr der Filter und wie bekommt man das mit dem Wechsel einfach hin. Auch das wäre eine Baustelle, die OM Systems einfach lösen könnte, wenn sie wollten. Egal! Für die Standard 2" Astrofilter habe ich mir schon zu Beginn einen Adapter von 52mm Gewinde von Objektiven, auf 2" Filter anfertigen lassen. Für die kleineren Linsenfilterdurchmessern habe ich step-up Ringe. Step-down für größere Linsen reduzieren die Öffnung und damit das Licht. Unsere Optiken sind auch ohne Aperturbremsen gut genug 😉 Mein verfügbares Objektiv mit der längsten Brennweite und das maximal einen 2" Filter erlaubt, ist das Olympus mFT45/1.8. Gerade bemerkt: Das 60er Macro würde auch gehen, ist aber lichtschwächer. Mir fällt spontan ein Objekt ein, dass groß genug für das 45mm Objektiv ist und gerade hoch über den Himmel zieht: Der Spaghetti Nebel (Simeis 147, SH2-240) im Sternbild Stier. Der Überrest einer Supernovae Explosion vor ca. 40.000 Jahren. Er ist 3000 Lichtjahre weit weg und mit einen Durchmesser von mittlerweile 140 Lichtjahren nimmt er 3 Grad am Himmel ein. Damit ist er also gut 6x so groß wie der Mond mit seinen 0,5 Grad am Himmel. Der Sternenrest selbst blieb als schnell drehender Neutronenstern, einem Pulsar zurück. Zum Inneren hin verblasst der Nebel immer mehr und mit den Überresten werden viele schwere Elemente in die Umgebung verteilt. Sie bildet den Grundstoff für Entstehung von Planeten und vielleicht auch Leben Ich packte also die Kamera auf den StarAdventurer und stellte alles möglichst weit hinten im Garten auf, um dem hellen weißen Licht der nachbarlichen Weihnachtsdekor zu entgehen. Mit dem Schmalbandfilter sieht man zunächst mal nichts auf dem Display. Die E-PL6 hat ja nur LiveView Ext. I. So schraubte ich zunächst den Filter ab und fokussierte mal. Danach am hellen Stern ß-Tauri (der obere Hornstern des Stier) dann ist darunter mein Objekt. Nach Aufschrauben des Filters fokussierte ich erneut am Stern, den man jetzt auf jeden Fall sieht. Was einem da jetzt sofort auffällt: entweder ist es der Rote Teil (h-alpha scharf), dann ist der Rest des Sternes groß und unscharf. Man sieht einfach, dass Linsen so gut sie auch gerechnet sind, nicht 100% farbrein sind. Bei s/w Kameras ist das auch kein Problem, weil jeden einzelnen Filter scharf gestellt wird und Spiegelteleskope sind von sich aus farbrein. Man hat hier im blau/grünen Bereich (O-III) ja 500nm und H-Alpha zu 100% bei 656nm zur Verfügung. Bei normalen Kameras beginnt der Filter vorm Chip bereits, ab 550nm zu sperren und sinkt weiter ab bis er bei 656nm nur noch 1/3 durchlässt. Daher sieht man hier die Farbtrennung der Optiken nicht so gut. Ein Abblenden würde es natürlich auch besser machen, aber das bedingt wesentlich längere Belichtungszeiten. Ich wollte mich auf 1 Minute beschränken, weil das bequem der interne Serienbildmodus erlaubt. Blende hatte ich auf F/2,5 und ISO auf 1600 gestellt. So werkelte die Kamera vor sich hin, als ich dann mal mit Licht kontrollierte stellte ich nach einer Stunde fest: Der Filter war in der Mitte zugetaut. Nachher bei genauer Kontrolle: Es hat bereits nach 24 Minuten begonnen. Man konnte es am immer heller werdenden Hof um ß-Tauri gut erkennen und dass im Zentrum immer mehr schwache Sterne verschwanden. Hier also ein Screenshot eines der Bilder mit den L-eNhance Filter (Bildvorschau in ACDSee und einmal mit automatischer Streckung und Farbkorrketur. OOC: Automatische Streckung+Weißabgleich Oben das Histogramm eingeblendet. Wie üblich: Die üblichen Automatiken der Kamera kommen mit dem vielen Rot nicht zurecht, dem Weißabgleich fehlt jede Menge Grün. Der versucht so gut es geht die Histogrammpuckel von Rot/Blau mit Grün zu vereinigen. Dafür kommen dann schon mal die starken H-alpha Emmissionsnebel heraus. S147 ist der große Bereich links unterhalb des hellen Stern rechts oberhalb der Bildmitte, ß Tau, oberhalb sieht man Teile des "Flaming Star" Nebel im Fuhrmann. Wer genau hinsieht: Beim hellen Stern unten rechts (der untere "Hornstern" des Stier) ist oberhalb leicht rechts der Krebsnebel (M1) zu sehen. So tauschte ich dann den Filter dann gegen einen UVIRCut Filter, um Material für die Sternenfarben und guten Hintergrund zu bekommen. Ich erinnerte mich an meine Neuwerwerbung im Dezember: Den "Ecoflow River 600" Portable Power Station, die ja bis 2000 W liefern sollte. Kam recht für einen Test: Also Föhn angesteckt und mal zwischendurch auf den Filter geblasen. Nach 27 Bildern war dann sowieso Schluss, weil es zuzog. Hier ein OOC (out of Camera) Bild mit dem Histogramm: Ein typische Anmutung eines Bildes, wenn man eine modifizierte Kamera einsetzt. Rot dominant wegen der Modifikation, Grün und Blau daher schwächer. Dass etwas mit der Lichtverschmutzung nicht stimmt, kann man am starken Blauen Kanal sehen: Das kommt von den LED Beleuchtungen. Blaues Licht wird ja stark gestreut am Himmel, ist also üblicherweise immer schwächer als Grün. Daher ist es so schwierig, das schwache Leuchten des Sauerstoffs abzubilden. Da ist üblicherweise sehr viel weniger als Wasserstoff und es wird eben stark gestreut. Visuell ist es aber in einem Bereich wo wir gut sehen können, denn H.alpha sehen wir praktisch nicht mehr. Am S147 ist zwar auch O-III zu finden, aber da etwas mit der kleinen Optik bei dieser blauen Lichtverschmutzung zu sehen, halte ich hier für illusorisch. Am Ende machte ich noch Flats (mit den jeweiligen Filtern) und dann BIAS und Darks. Wichtig bei den Flats jedenfalls: Nicht die Schärfe verstellen und Blende sowieso! Belichten wie üblich mit +1eV (Blende). Dann stackte ich die Bilder: Natürlich interessierte mich gleich mal, ob ich S147 überhaupt sehen konnte: Ein Screenshot aus PixInsight nachträglich arrangiert: Links oben: Der Stack der Schmalband Bilder (Hintergrundextraktion + Automatische Streckung und Weißabgleich). Natürlich kommt dieses Programm besser mit Weißabgleichen zurecht, als es die eingebaute Software der Kameras, die auf Tageslicht getrimmt ist und dem verbauten Filter dass einen Hauptaugenmerk auf grün und blauer legt. Wenn man weiß wo man suchen muss, sieht man das Objekt als schwachen roten Bereich links des Sterns ß-TAU. Rechts daneben das selbe Bild, aber ohne Sterne. Da gibt es mittlerweile Programme, die auf ein Neuronales Netzwerk zurückgreifen, wie StarNet++ oder StarXterminator. Da sieht man die "Kugel" schon besser. Daraus kann man jetzt Masken machen und herumspielen um den Nebel extrem hervorzuheben und letztlich wird dann das Bild in das Sternenbild eingemischt. War mein erster Versuch so etwas zu machen, natürlich war das alles nicht optimal, hier eher aber mit brachialer Gewalt gemacht 😉 denn ich habe hier einfach den Roten h-alpha Kanal eingemischt. Mittlerweile gibt es hier auch gute Scripte: NBRGB (narrow band RGB combination): Also kein stupides addieren von Schmalband zum RGB Bild. Sondern es wird vorher der Schmalband Anteil vom RGB Spektrum abgezogen und nachher erst addiert. Auch hier eine Verbesserung, um zu "richtigeren Bildern" zu kommen. Sofern man bei Astrofotos überhaupt davon sprechen kann, denn die Helligkeitswerte zueinander stimmen ja in keiner Weise. Wenigstens die "Farben" sollten stimmen, wenn man davon absieht, dass wir H-alpha an sich auch kaum mehr selbst sehen können. Egal 2 😉 Man muss jetzt bedenken, dass hier gerade Bilder mit unter 1 Stunde Gesamtbelichtungszeit verwendet wurden für Schmalband. Normalerweise wird man ein solches Objekt mit mit gekühlten hoch empfindlichen s/w Kameras machen. Und meist mehr als 15 Stunden. Auf analogen Filmen waren damals nur ein paar der hellsten Bereiche zu finden.... Siegfried -

methodik Unfertiges vom 1.1.2022

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Am Neujahrstag war es tatsächlich relativ klar (für den Winter) und die Temperaturen sanken zuletzt gegen 3 Grad und es wurde schnell feucht. Da die Vorhersage nur eine kurze Zeit auf klareren Himmel voraussagte und die Wolkenbilder auch nicht so eindeutig war, entschied ich mich für das "kleine Setup" mit Fotolinsen. Einmal eine Versuch an einem extrem schwachen Objekt (Spaghetti Nebel) mit dem mFT45, mehr dazu ein andermal, und eben einmal mit dem Samyang 135. Da blieb dann die große Montierung zur Nachführung. Dafür keinerlei sorgen über die Güte der Nachführung 😉 Letztens hat unser Nachbar Weihnachtsbeleuchtung am Balkon installiert - der Gau für mich ! Zerstört er duch die wenigen seltenen klaren Mondlosen Nächte im Winter. Ein Gutes hat die Sachen: Es ist problemlos möglich das Setup ohne zusätzliche Lichtquellen zu fotografieren: Das verhinderte natürlich tiefe Bilder während einer der seltenen dunklen Winternächte. Man sieht auch auf diesem Bild bereits links die Sternbilder des Frühlings: Das große Sternbild des Löwen und ca. Bildmitte oben M44 (Presepe) umrahmt von 4 Sternen, das Sternbild Krebs. Leider kann man ja heute mit LED fast ohne Kosten extrem viel Licht machen. Und noch dazu in einem Farbenmix, der die schwachen Farben der Nebel überdeckt. Oranges Licht könnte man ja noch etwas wegfiltrieren, aber weißer LED Lichtmix überstrahlt die meisten Wellenlängen der Objekte. Egal,Ein bisserl was geht immer 😉 Und in Übung bleiben ist notwendig. Das war das Objekt für mein 135mm Teleobjektiv: Der Gürtel des Orion: Da ist ja unter dem hellen Stern Alnitak (der linke) der Pferdekopfnebel und daneben der Flammen Nebel. Und das Feld habe ich so gewählt, dass M78, "Kasper der freundliche Geist" eine heller Reflektionsnebel, wo heiße junge Sterne den Rest der Nebel beleuchten. Der hellste Stern am Himmel - Sirius (S) steht genau Mitternacht im Süden. R = Rigel B = Beteigeuze Der Stern, der sich letztes Jahr so stark abdunkelte. So sieht also ein Einzelbild aus - direkt aus dem Fotoapparat. M78 ist der Reflexionsnebel - in den Staubwolken bilden sich gerade Sterne und die heißen jungen strahlen da heraus und man sieht teile des Restlichen Nebel. Der Flammen Nebel gleich beim hellen Alnitak und unterhalb der leuchtende Bereich mit der Dunkelwolke Inform eines Pferdekopf. Weniger anzeigen Ausgearbeitet Weiter ausgearbeitet habe ich die Bilder noch nicht... Das Feld hatte ich mir vorher mit Stellarium geplant. Man braucht da ja nur Kamera und Objektivdaten eintragen und dann sieht man, was so auf Bild passt. Siegfried- 2 Antworten

-

- 4

-

-

-

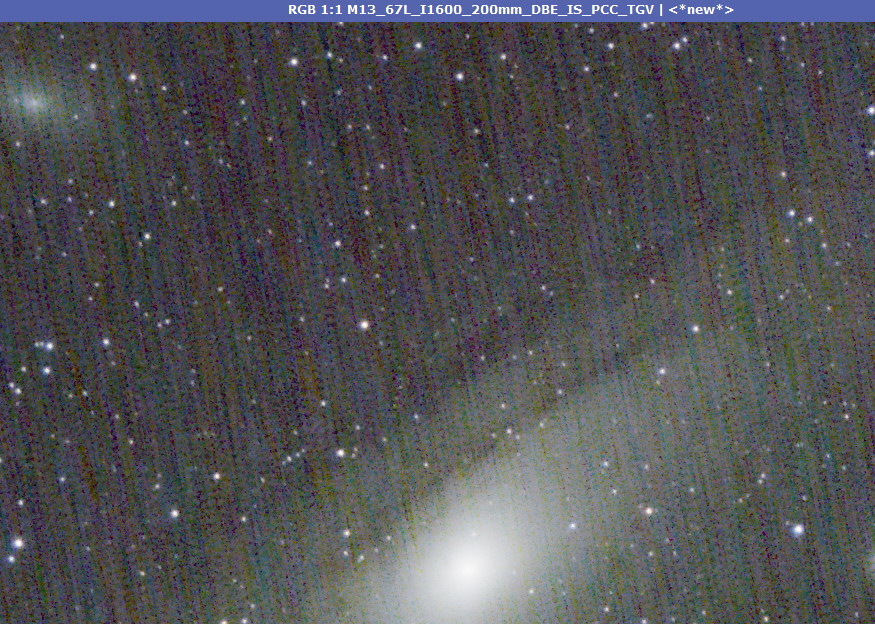

praxis Mal etwas aus der Praxis am M13

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Außer bei sehr hellen Objekten wie die Sonnensystemkörper wo man notfalls ein bestimmtes Ereignis festhalten will, ist klarer und möglichst dunkler Himmel eine der wichtigsten Grundvoraussetzung. Zwischen den Schlechtwetterperioden Ende Mai bot sich eine kurze Gelegenheit um die ohnehin kurze astronomische Dunkelheit. Bei mir war das damals, 3 Wochen vor Tag/Nachtgleiche erst kurz nach 23:40. Der noch sehr helle Mond gesellt sich dann auch gegen 1:00 dazu, was hier sowieso zu einem Abbruch führen würde. Durch die feuchtere Luft und starke Abkühlung (Ende Mai bis auf 4 Grad morgens) konnte man schon ahnen, dass es wenn überhaupt nicht lange klar bleiben würde. Denn es bilden sich dann bald in größeren Höhen Dunstbänke oder gar Wolken, die den Himmel durch reflektiertes Licht der noch immer stark zunehmenden Lichtverschmutzung stärker aufhellen. Bei solchen Objekten wie Sternhaufen aber nicht so das Problem. Sterne sind ja recht hell. Ein Test mit dem Himmelsqualitätsmesser (SQM-L) hatte ich dann tatsächlich bald mal Werte um 20,70 später sogar gegen 21 gemessen, bis es dann merklich aufhellte gegen 01:10 durch Dunst und aufgehenden Mond. Rein visuell merkt man diese Verdoppelung der Helligkeit am Himmel kaum. Nur im Histogramm wandert der Peak (der Himmelshintergrund) leicht. Durch Dunst verbreitert sich dann irgendwann mal auch der Peak, weil das helle Sternenlicht zu Halos um die Sterne führt. Das kann natürlich auch eine beschlagene Linse sein, aber das war hier gerade nicht mehr das Problem, es war knapp davor und gerade noch klar für das Anfertigen der Flats. Egal aus den mehr als 2 Stunden konnten ich nach visuellem Aussortieren aller schlechten Bilder (durchziehende Wolkenbänke und diffuse Eintrübungen durch hohe Nebelbänke) 21 Bilder bekommen für die Bearbeitung. Damit kann man dann schon was anfangen und für diesen Zweck reicht es. Ich notiere mir immer wieder ein paar Eckdaten zu der Session: --------------------- Samstag immer wieder Wolken AZ-EQ6GT + E-M1.III mFT100-400 @400 F/6 2min ISO1600 24L 8D 58FD 34B 60F 23:25 8/82% SQM 20,70 23:45 8/84% SQM 20,70 00:15 7/86% SQM 20,90 00:40 7/88% SQM 20,68 Dunst! Abbruch Drüb hell !! Mond bereits aufgegangen F/D/FD/B ISO200 +1eV -------------------------- Neben der Qualität des Nachthimmels gibt es einen zweiten unabdingbaren Punkt: Wir brauchen scharfe genügend lang belichtete Bilder. Scharfzustellen vor allem bei länger brennweitigen Objektiven geht u.a. mit einer Bahtinov Maske, aber auch bei hoher Vergrößerung rein Visuell an einem helleren Stern recht gut. Die E-M1.III kann hier auch den Sternen AF Modus, der aber bei lichtschwachen Objektiven und langen Brennweiten auch bald mal versagt bezw. auch kein besseres Ergebnis bietet, als visuell die Größe des Sterns beim manuellen fokussieren zu beobachten. Das grundlegende Problem ist aber nun mal: Man muß oft minutenlang belichten. Das kann man mit wenig Aufwand und einem gutem Tracker bei kleinen Brennweiten (<70mm) noch hinbekommen. Noch dazu sind kleine Lichtstarke Brennweiten noch vergleichsweise günstig. Größere Brennweiten brauchen dann eine nochmals stark gesteigerte Nachführgenauigkeit und weil sie naturgemäß auch lichtschwächer sind zusätzlich noch längere Belichtungszeit. Da wird es mit den Freiheiten der Fotografie schnell sehr eng. Man liest ja oft, StarAdventurer (wohl einer der Besten günstigen) von bis zu 400mm kein Problem, aber man darf hier nicht vergessen: Wir haben FT Sensoren wo 400mm eine Vergrößerung eines 800mm an einem KB Sensor sind. Diese KB Sensoren haben noch dazu größere Pixel, die mehr verzeien. Also 200mm bei 4 Minuten an einem StarAdventurer würde ich schon als sportlich bezeichnen, wo sich einer wirklich mit der präzisen Einnordung gespielt hat und man das Glück hatte, dass gerade alles so läuft wie es sollte. Das tut es nämlich oft nicht, was man aber in der eigenen Praxis bald herausfindet. Dazu kommt aber auch: Auch wenn die Sterne rund aussehen mögen aber über längere Zeit sich das Bildfeld in eine Richtung verschiebt, kommt es dann zu einem sehr eunschönen, praktisch nicht zu korrierenden Effekt der "wandelnden Schatten" besser als walking shades oder moving noise. Dem kann man entgegensteueren indem man ab und an sein Bildfeld etwas versetzt. Nennt sich dithering. Da ich über eine sehr gute Montierung verfüge und ich zu einem Ergebnis kommen will, habe ich es hier leichter: Einfach das Ganze auf die große GoTo Montierung (SkyWatcher AZ-EQ6) und damit auch die Nachführung absolut präzise läuft mit Guiding. Mittlerweile brauche ich (wenn alles läuft wie es soll) unter 30 Minuten bis alles von alleine meine Belichtungen sammelt..... Der letzte wichtige Punk, den ich hier aber jetzt nicht bespreche: Die nachfolgende Bildbearbeitung. Da kann man auch mit noch soviel Geld keine Software kaufen, die einem das abnimmt. Da ist hart erarbeitetes eigenes Gewusst wie gefordert. Unsere Oly Kameras und verfügbaren guten Linsen sind hier jedenfalls die längste Zeit nicht der limitierende Faktor. Jetzt also zu dieser Session: Vorher habe ich mal bei MeteoBlue die Seeingprognose geschaut, wie die Bedingungen für meinen Raum vorhergesagt sind und beim lokalen Wetterdienst (INCA Karte) den Bewölkungsverlauf studiert um zu entscheiden probieren oder lieber schlafen 😉 Für alles andere wäre die Nacht sowieso zu kurz und schlecht, so entschied ich mich spontan für M13 mit dem 100-400 Zoom. Also das Ganze aufgebaut und mit der schnellen Kochab Methode eingenordet: Mit einem Auge durch das Polsucherfernrohr geschaut und mit dem anderen Auge die Position von Kochab (2. hellster Stern im Kasten des kleinen Wagen/Bären) und dann den Polarstern an die Position im Ring des Polarscope gebracht dass er auf einer Linie vom Zentrum aus zu Kochab steht. Das ist genau genug, dass ich bei 800mm zwischen 40 Sekunden und 1min 20 belichten könnte. Mehr Präzision erfordert dann einfach wesentlich mehr Zeit zum Einnorden. Aber das erspare ich mir, weil ich ja mit einem Stern guide. Damit wird eine Abweichung von soll präzise laufend korrigiert. Danach ein 1-Stern Alignment an der Wega gemacht: Das Teleskop fährt dabei von der Startposition (auf Norden ausgerichtet) in die Nähe des Sterns. Wenn man Glück hat, sieht man den Stern im Sucherfernrohr. Dahin muss man ihn mit der Motorsteuerung der Handbox (oder was auch immer man verwendet) bringen.Und zwar mittig ins Fadenkreuz. Hat man bei den vorherigen Sessions schon mal alles so abgeglichen dass der Stern dann auch in der Mitte des Bildfeldes der Kamera steht bestätigt man die Position. Wenn nicht: Stern in der Mitte des Kameradisplays und bei der Gelegenheit das Fadenkreuz des Sucherfernrohr so einstellen, dass der Stern auch in der Mitte steht. Unseren Alignment Stern nehmen wir dann gleich um gut scharf zu stellen. Nicht vergessen: Fokus auf manuell lassen und bei der Kamera sollte die Linsenrückstellung deaktiviert sein. So bleibt der Fokus erhalten, sollte man mal einfach die Kamera abschalten wollen. Danach lasse ich mein Objekt anfahren. Wer eine Kamera mit LiveView Ext II hat, sieht M13 im Display. Er ist ja eingerahmt von zwei Sternen in ca 90 Grad Winkel zueinander. Hier könnte man dann natürlich noch sein Bildfeld korrigieren. Wer nichts sieht (hier aber sieht man zumindest 2-3 schwache Sterne auch ohne Restlichtverstärkung) macht ein Probebild bei hoher ISO und 10-15 Sekunden. Jetzt ist der Zeitpunkt, das Sucherfernrohr gegen eines mit dem Kamerakopf für den Guider zu tauschen. Ich habe da zwei (sind ja günstig) und man erspart sich sehr viel Ärger, wenn man da nicht Kamerakopf gegen Okular tauschen muß. Danach alles verkabeln: Bei meinem MGen Autoguider: Ein Kabel (Batchkabel) geht an den Kamerakopf, der durch das Sucherfernrohr auf einen Stern im Bildfeld schaut. Ein Kabel (ST4) geht an die Montierung und korrigiert Nachführungsfehler. Dann gibt es natürlich ein Stromkabel dass an eine 12V Quelle (Batterie oder stabilisiertes Netzteil) geht. Und ein Kabel für den Fernauslöser zur Kamera. Danach lässt man am Guider einen Stern suchen und startet eine Eichung. Dabei bewegt er die Montierung, wertet das aus um danach zu wissen, wie stark das Korrektursignal sein muss, damit der Stern bewegt wird. Das dauert keine Minute. Danach ist alles Fertig zur Belichtung: Die Kamera ist hier auf LiveTime 2 Minuten gestellt, ISO ist richtig, Antiwackel ist aus und die Auslöseverzögerung auf meine üblichen 4 Sekunden gestellt. An der Belichtungssteuerung des Guiders sind dann 2 Minuten und ca. 10 Sekunden eingestellt. Die Kamera braucht ja etwas zum Speichern auch noch und die 4 Sekunden Auslöseverzögerung. Besser auf der sicheren Seite - vor allem wenn man 2 Kameras auslösen will, die unterschiedlich schnell sind beim Speicher. Wenn dann das Guiding gestartet wird wird die Kamera ausgelöst und man kann dann im Display (bei mir alle 30 Sekunden ein refresh) zusehen, wie hier bequemer Weise das Bild sich aufbaut. Günstig auch: Die Kamera so einstellen, dass sie nach Speichern kurz das Histogram zeigt, zu schnellen Beurteilung. Da der Guider auch das dithering mache, wird dann das Bildfeld für die nächste Aufnahme leicht versetzt (schlangenförmige). Sobald dann alles stabil läuft wird die nächste Belichtung ausgelöst. Wer sich nicht sicher ist, kontrolliert nach dem ersten Bild an der Kamera nach ! Würde sich die Temperatur der Linse stark ändern sollte man zwischendurch mal erneut scharf stellen. Wer eine präzise Montierung hat mit GoTo, hat es hier relativ leicht: Einfach wieder einen hellen Stern fürs Scharfstellen anfahren und danach das Objekt wiederfinden und weiter belichten. Ihr könnt vielleicht heraushören: Wiederfinden! Hier ja kein Problem, aber es gibt Himmelsgegenden, da sieht man nichts am Display. Wenn man Glück hat mit starker Restlichtverstärkung vielleicht einen Stern, vielleicht hat man den Luxus sogar ein charakteristisches Sternenmuster zu erkennen, anhand dessen man sein Bildfeld möglichst genau wiederfindet. Sind die Aligmentsterne all zu weit vom Objekt entfernt, kann es aber sein, dass man das Objekt mit Probebelichtungen wiederfinden muß was ja noch geht, wenn man weiß wo man ist und da sein Objekt da auch sehen kann..... wenn nicht wird es mitunter Zeitraubend. Das sollte man bedenken, dass einem das ereilt wenn man immer wieder zwischendurch Scharfstellen muß. Also 15-20 Minuten belichten, neu scharfstellen und 5-? Minuten um sein Feld wiederfinden. Schon aus diesem Grund lege ich Kamera und Objektiv vorher schon zum Akklimatisieren hinaus. Zunächst offen damit im Body nicht auch noch feuchtere Luft aus dem Wohnraum im Gehäuse ist, die dann innen kondensiert. Und daher liebe ich meinen optimierten "Newton ohne Namen": Der Tubus ist aus Kohlefaser und der Spiegel aus Pyrex. Mit Ausnahme eines noch besseren Quarz Glas Spiegels, ändert sich nämlich dann auch der Spiegel. Das bei vielen billigen Teleskopen eingesetzte PK7 Glas ändert seine Form besonders stark. Spitz Zungen sprechen davon, dass er nie die Richtige Form hat. Natürlich muß der Okularauszug sehr gut sein, aber da merkt man auch schon mal wie fummelig es ist damit schon mal überhaupt Scharfstellen zu können. Ich hab es immer wieder bei meinem nachgeprüft: Der Fokus ändert sich die ganze Nacht nicht. Alle anderen Geräte haben eben das Problem der Fokusänderung wenn sich die Temperatur ändert. Bei Fernrohren für visuelle Beobachtung spielen solch Aspekte keine Rolle, wohl aber für Astrofotografie, wo sie darüber entscheiden ob man ohne graue Haare zu seinen Belichtungen kommt. Nach Abbruch sammle ich zunächst Flat Files: Dabei achten, dass die Schärfe nicht verändert wird und die selbe Blende verwendet werden muß. Da habe ich eine Flatfieldbox (die auch nicht flimmert!). Einfach mit +1eV (Blende) und schnellen Serienbild (silent shutter) 20-40 Bilder bei ISO200 sammeln. Danach merken wie lang die Belichtungszeit dafür war: Objektivdeckel drauf und mit der selben Zeit FlatDarks sammeln (geht ja schnell) und / oder BIAS Files: Einfach kürzest mögliche Belichtungszeit. Es geht aber auch nur mit BIAS oder FlatDarks, je nachdem, was Eure Stackingsoftware kann/braucht. Danach nicht vergessen: ISO wieder auf den Wert setzen mit dem man Seine Lights gesammelt hat. Und dann Darks machen: Gleiche Temperatur / ISO und Zeit wie bei den Lights. Da ich ja in der Zwischenzeit alles abbaue, drücke ich da immer wieder den Auslöser. Wer eine Sequenzer hat, kann den natürlich auch anstecken um die Darks zu sammeln. Danach sichte ich die Files: Zunächst in Ordner für Lights, Darks, BIAS und FlatDarks. Die Lights werden visuell in der Vorschau auf Helligkeit geprüft. Zu heller Hintergrund sind dann während der Session ja Wolken oder Dunst, oder gar Tau. In der 1:1 Ansicht prüfe ich auf verwacklte Bilder oder sonstwelche Fehler wie unrunde Sterne. Die verbleibenden Bilder werden dann wie üblich mit den Darks/Flat/BIAS kalibriert und gestackt und dann final ausgearbeitet... Hier also das Beste Einzelbild ohne Bearbeitung nur verkleinert (OOC): Das fertig Ausgearbeitete Bild gibt es hier: Hier also ein Überblick der Aufnahmesituation für dieses Bild. (Einzelbild vom Stativ mit dem 8mm reicht ja locker). Oben rechts der helle Stern ist Arktur, der hellste Stern und leicht zu finden, wenn man der Deichsel des großen Wagens weiterfolgt. Links der Helle oben ist Wega. Am Weg dahin sieht man deutlich im 1/3 die Nördliche Krone (Corona Borealis) in der Mitte des Bogens ein heller Stern, der "Gem" der Krone. Im 2/3 zur Wega ist der Körper des Herkules aus 4 helleren Sternen. Hier ist aus obigem Bild der Ausschnitt. Da kann man dann sogar M13 erkennen und die 2 helleren Sterne dabei: Viel Spaß beim Aufsuchen des "großen Kugelsternhaufen im Herkules" ! Siegfried -

praxis Sonnenfotografie

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Schon lange nicht mehr die Sonne fotografiert, aber eine Sonnenfinsternis, wenn auch nur sehr partiell bot halt wieder die Gelegenheit. Gleich vorweg für die Sonnenfotografie: Wenn Euch eure Augen oder Kamerasensoren lieb sind, verwendet nur die genau dafür geeigneten Filter. Auch wenn ein Medium für uns sehr dunkel erscheint, es ist nicht gesichert, dass es nicht Licht anderer Wellenlängen durchlässt und dann unser Auge oder Sensor grillen. Die Firma Baader bietet da auch eine spezielle Folie dafür an. Man kann sich damit auch eine für seine Optik geeigneten Filter basteln. Aber bitte stellt sicher, dass nicht ein Windstoß diesen von der Optik stoßen kann, die Auswirkungen wären fatal. Auch mit bloßen Auge in die Sonne zu sehen ist keine gute Idee und schadet! Daher immer eine Sonnenfinsternisbrille oder durch besagte Folie. Bei Teleobjektiven genügt die günstige Folie, für Linsenteleskope auch. Wer ambitioniert Sonnenfotografie / Beobachtung betreiben wird, gibt es da aber auch andere Hilfsmittel wie Herschelkeil und spezial „Energieschutzfilter“ was bei letzteren aber gleich sehr sehr teuer wird. Was man aber gleich vergessen kann: Hoch dichte Filter vor zuschrauben. Die können schnell man springen…. Auch Spiegelteleskope werden bei der weitergehenden Sonnenbeobachtung nicht eingesetzt. Da sind es eben kleine Linsenteleskope. Wer mehr als Weißlicht beobachten/fotografieren will wird mehr als 1000 Euro einplanen müssen, an sich wird es bei kleinen Sonnenteleskopen ab 3000 Euro interessant und bei etwas größeren geht es schnell Richtung 10.000 Euro. Also zu meiner „mini“ Sonnenfinsternis am 10.6.2021. Oben habe ich erwähnt: Lange nicht mehr gemacht: Auch wenn ich schon ab und an die Sonne fotografierte, es geht hier nichts über verinnerlichte Praxis. Am besten wäre es wie in der Fliegerei: Ein Checkliste zu verwenden. Damit man nichts vergisst. Es fing bereits damit an: Wo habe ich meinen Sonnenfilter für das Teleskop überhaupt liegen 😉 Nach etwas suchen dann doch gefunden. Eine Sonnenfinsternisbrille hatte ich griffbereit in einem der zwei Koffer wo all das Zeug für’s Teleskop gelagert ist. Zum Seeing: Wer mal Sonnenflecken fotografieren will: Morgens oder abends ist das Seeing (flimmern der Luft) am besten. Muß nicht sein, aber meist ist es so. Steht die Sonne hoch, wäre zwar die Luftschichte gering, aber das Seeing ist einfach sehr schlecht. Natürlich kann man sich den Zeitpunkt bei einer Sonnenfinsternis nicht aussuchen, man muss halt nehmen war man hat. Bei mir war das Maximum der Bedeckung gegen 12:40 und ca 30 Minuten Später war alles vorbei. Bei den 5%, die bei mir war, aber selbst bei 80% sieht man die Effekte dass es dunkler wird, sicher nicht, vielleicht etwas bei 95%. Nur wenn wirklich 100% der Sonne bedeckt sind, gibt es dieses unheimliche Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis, das ist aber eine andere Geschichte….. Wohl aber visuell mit der Sonnenfinsternisbrille, ich hab es probiert: Ja da fehlt ein Zipferl 😉 Was man auch mit einplanen sollte (nebst Eigenschutz wie vielleicht Sonnencreme oder Kopfbedeckung) Etwas großes möglichst dunkles, mit dem ihr die Kamera bezw. das Display abdecken könnt: Sonst sieht man am Kameradisplay außer die Scheibe nicht wirklich etwas. Und immerhin muss man ja scharf stellen. Und scharfstellen fällt mir bei der Sonne, mit all den Umständen, viel schwerer als an Sternen. Wenn man Glück hat sind ein paar dicke fette Sonnenflecken sichtbar, an denen man fokussieren kann, ansonsten bleibt nur der Rand. Also vorher ein aktuelles Bild der Sonne suchen, dann sieht man, wo man nach den Sonnenflecken suchen sollte. Ich habe ja den Luxus, über eine gute Nachführung zu verfügen und ein 800mm Spiegelteleskop. Im Garten weiß ich auch mittlerweile gefühlsmäßig wie ich das ganze hinstelle, dass es in etwa eingenordet ist. Das hilft dann sehr, dass die Sonne dann nicht allzu schnell aus dem Bildfeld wandert. Bei der Belichtung verwendete ich den P Modus und machte eine Probebelichtung. Mit der +- Korrektur steuerte ich dann die gewünschte Belichtung. An sich ging +0,7 eV leicht, und der Histogramm ging bis ca 80% ins Helle. Sicher kein Problem bei Alltagsfotografie. Aber wie am Mond auch: Mit Bildern wo der hellste Wert nur so bei 66% liegt hat man einen besseren Kontrast und ich tu mir bei der Ausarbeitung leichter. Natürlich machte ich auch Bilder mit +0,3 und 0,7 eV, Aber letztlich wie angenommen, waren die Bilder mit +-0 Blenden Korrektur besser. Meiner Meinung nach ist das deshalb, weil der Sensor bez. Das., was dann in den File geschrieben wird, gerade im oberen Bereich nicht mehr linear arbeiten um ein Bild nicht gleich ausbrennen zu lassen und eben 13 Blenden Dynamik zu „erzeugen“ trotz 12 bit Sensor. Also ist das Bild im hellen Bereich nicht mehr so kontrastreich. Da wir bei der Sonnenfotografie ja nicht annähernd den vollen Dynamikumfang brauchen, spielt es auch keine Rolle. Ist das Bild zu dunkel, machen wir es einfach heller. Was uns aber hilft: möglichst guter Kontrast bei den ohnehin flauen Sonneflecken. Zur Belichtung: Steht kein Fernauslöser zur Verfügung, dann sollte auf jeden Fall wie immer eine Auslöseverzögerung eingestellt sein. Bei mir standardmäßig 4 Sekunden. Natürlich auch hier: Wenn man kann: Möglichst viele Bilder machen und das dann stacken. Da bei mir der Himmel um den Beginn und zum Maximum stark bewölkt war konnte ich nur auf eine Wolkenlücke hoffen. Nunja: Eine genügend lange braucht man natürlich um mal das Teleskop auszurichten und eine weiter Wolkenlück um Scharf stellen zu können. Auch so ein Problem, wo Geduld gefragt ist, und wie immer: Rechtzeitig Aufbauen hilft hier, vor allem wenn der Zeitpunkt vorgegeben ist. Damit ich dann mal wenigstens ein Bild habe, denn die Wolkenlücken waren nicht wirklich groß und meist auch nie ganz klar, machte ich auch Bilder als Wolken durchzogen: Dann war mal ca. 5 Minuten nach Maximum eine größere Wolkenlücke und mit schnellsten Serienbildmodus (Silent Shutter, 60 Bilder / Sekunde bei den E-M1.III und Fernauslöser konnte ich 300 Bilder sammeln. Natürlich ist eine wirklich schnelle UHS-II Karte auch Voraussetzung. Weitere 10-15 Minuten gaben die Wolken weitgehend die Sicht auf die Sonne frei, so daß ich weiterer Serienbelichtungen machen konnte. Wie üblich exportierte ich dann mal die Bilder in 48bit TIFF, was dann Autostakkert lesen kann. 4% der besten Bilder bezw. Ausschnitte, mit 1,5x drizzle verrechnet: Das Ergebnis nachbearbeitet wie beim Mond: Schärfen, Kontraste erhöhen, selektiv bei den Sonnenflecken. Und die Sonne, welche Farbe sie am eigenen Bild auch hat, ist nun mal weiß und etwas fad wie ich finde. So färbe ich sie dann auf eine Farbe die mir mehr gefällt: Bei der Sonne eben gelb. Siegfried -

methodik Dunkelbild

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Rauschminderung / Rauschfilter ? Mit Rauschminderung bezeichnet Olympus den Dunkelbildabzug. Jeder Sensor rauscht und keine Sensor ist Fehlerfrei! Grob gesagt gibt es neben dem Rauschen, dass der Ausleseprozess verursacht, ein zufälliges Rauschen sowie "heiße" und "kalte" Pixel. Das sind Pixel, die einfach extrem hell sind oder eben solche, die kein oder zu wenig Signal zeigen, Fehlstellen also. Diese Fehlstellen kann man durch die Funktion "Pixel Korrektur" die man im Menü der Kamera findet, softwaremäßig lahm legen. Ist sicher heikel diese Funktion und sollte man wohl nur wirklich anstoßen, wenn man wirklich sicherstellt, dass während der Messung kein Licht auf den Sensor gelangen kann. Ob die Kamera zerstört wird, wenn da während der Messung Licht draufällt und die dann als "Fehler" mit ausgeschlossen werden, keine Ahnung, will ich nicht testen. Ich mache das maximal wenn ein Hotpixel unangenehm auffällt und stört. Kommt aber sehr sehr selten vor. Was auch sehr lästig sein kann: Sensor glühen Da kommt es üblicherweise auf das Design der Kamera selbst an, da sind wir üblicherweise zum Glück bei den heutigen Olympuskameras nicht betroffen. Es kommt z.B. von Leiterbahnen oder sonstigen Wärmequellen, die vielleicht an einer bestimmten Stelle den Sensor stärker erwärmen. Das Bild wird dann an einer Stelle deutlich mehr Rauschen. Je höher die Temperatur, Verstärkung (ISO) und je länger die Belichtungszeit, desto mehr rauscht es. Mit der üblichen Einstellung AUTO ist man an sich gut bedient. Die Kamera macht dann bei längerer Belichtungszeit (so ab 1-2 Sekunden) eine zweites Bild bei geschlossenem Vorhang. Genauso lang wie das vorhergehenden "normal" Bild (=light frame). Dieses Bild ohne Licht nennt sich Dunkelbild oder Darkframe. Es enthält damit das Rauschen des Sensors, bei den selben Einstellungen (ISO, Temperatur und Zeit) des eigentlichen Bilds (Light) und wird dann in der Kamera abgezogen. Das entstandene Bild wird dann als ORF geschrieben, ins JPG sowieso. Das kostet natürlich Zeit. Solange man jede Menge Zeit hat und nur kurz Belichtet oder man sich hinterher mit sonst nichts auseinandersetzen will, ist es das Mittel der Wahl und stimmt naturgemäß am besten. Gerade bei DeepSky ist aber die Zeit am Himmel oft sehr eingeschränkt und will bestmöglich genutzt sein. Daher wird man diese Dunkelbilder dann lieber selber anfertigen und später extern abziehen. Ich mache Darks zwischendurch, wenn Wolken durchziehen, meist aber wenn ich alles abbaue: Objektiv abecken und bei den selben Belichtungseinstellungen wie die Lights: Also selbe ISO, Zeit und Temperatur und Belichtungseinstellung wenn z.B. der Livetimemodus verwendet wurde. Nur dass halt kein Licht auf den Sensor gelangen kann. Unsere Olympus Kameras sind da recht gutmütig. Achtung: Manche Objektivdeckel schließen nicht gut, z.b. das des mFT8/1.8 wo man auf wirklich korrekten Sitz achten muss. Da man das meist sowieso draußen in der Nacht macht sicherheitshalber die Darks an einer dunkel Stelle anfertigen. Wenn man in etwa die selben Bedingungen schaffen kann, kann man die Darks auch später nachmachen. Bei manchen Kameras wird die Temperatur in die EXIF Daten geschrieben und zB. einem EXIF Programm wie ExifToolGUI auslesen. Man kann auch eine Bibliothek anlegen mit seinen Darks bei unterschiedlichen Temperaturen/ Belichtungszeiten / ISO und die verwenden. Wenn sie aber nicht mehr zu seinen Lights passen, weil sich auch Sensoren ändern, dann muss man Neue anfertigen. Solange es aber so "billig geht", wie einfach einige am Ende der Session, mache ich das nicht. Es hilft auch für jede Session genauer die Eckdaten zur Belichtung und Bedingungen wie Temperatur mitzuschreiben. Dann hat man sie vielleicht in der Not zu Hand. Früher oder später wird man aber auch Flat und BIAS Korrekturen machen wollen, denn sie berücksichtigen andere Bildfehler und schaffen so die Grundlage für eine wesentlich fehlerfreieres Bild. Rauschfilter Das ist nichts anderes als eine softwaremäßige Entrauschung. Normalerweise steht sie bei mir auf Aus oder Niedrig. Da man aber sowieso mit dem RAW arbeitetet ist es egal, denn diese Bearbeitung wird nur ins JPG geschrieben. Klar sieht ein Bild am Computerschirm immer sehr schlimm aus, kann man es ja beliebig vergrößern, aber wenn das Motiv passt, wird sich keiner am Rauschen stören, bei den üblicherweise am Internet gezeigten kleinen Bildern schon gar nicht. Beste "Eigentherapie": Ausbelichten lassen und beim richtigen Betrachtungsabstand ansehen 🙂 Entrauschen kostet, wenn man es nicht selektiv macht, immer Details. Gerade im dunklen Hintergrund wird man kleine Galaxien und Strukturen entsorgen. Durch das Zusammenrechnen vieler Bilder wird das Rauschen sowieso erheblich reduziert. Bei einigen Sony Kameras kam es 2016 mit einem Firmewareupdate dabei zu einem weiteren Problem: Die Kamera eliminiert kleine Sterne weil sie sie als Rauschen erkennt. Dieses Problem ist als "Star Eater" bekannt und dazu gibt es unzählige Artikel. Ich hoffe, dass uns Olympus weiterhin die Möglichkeit lässt, an eine möglichst unverfälschtes Rohbild zu kommen ! -

methodik Scharfstellen

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software

Das es viele verschiedene Faktoren gibt, die einem Fehlbilder bringen und so eine der oft seltenen wirklich guten Nacht kosten könnte, überlasse ich da wo ich etwas selbst beeinflussen kann, nichts dem Zufall. So auch beim Scharfstellen Bei der E-M1 mark III gibt es zwar diesen Sternen AF, zwischenzeitlich (RTFM 😉 ) bekomme ich das aber gut hin (größerer Cluster an Focusfeldern). Wenn man sich einen Stern in ganz großer Vorschau ansieht kann man zusehen, wie die Kamera scharfstellt (intra/extrafocal). Bei längerbrennweitigen Objektiven (so ab 75mm) habe ich den Eindruck, dass ich besser manuell scharfstellen kann. Bei unter 25mm ist der StarryAF ein Segen. An Planeten wie Mars, Venus geht es auch mit dem lichtschwachen mFT100-400er. Es müssen halt möglichst punktförmige Objekte sein. Trotz hilfreichem StarryAF ist es aber immer angebracht anhand eines Bildes mal den Fokus zu überprüfen. Außer mit starkem Teleobjektiv am Mond verlasse ich mich da nie auf den Autofokus. Schon im Hinblick darauf, dass man ja üblicherweise nicht ein Bild sondern sehr sehr viele macht und die wirkliche Bildqualität dann erst hinterher am großen Computermonitor sieht, stelle ich lieber manuell scharf ein. Die Funktion "Objektivrückstellung" schalt ich bei dem Kameras die ich meist für Astrofotografie verwende aus. Oft will ich eine Belichtung unterbrechen, was ich dann einfach durch Ausschalten der Kamera mache, anstatt Minutenlang zu warten. Dann ist es nützlich, dass die Schärfen ebene des Objektives bleibt wo sie ist. Zunächst muss man aber überhaupt mal einen hellen Stern am Kameradisplay finden, was bei einem stärkeren Fehlfokus schon meist nicht mal möglich ist, weil das schwache Licht ja über eine große Fläche verteilt ist, und so nicht mal mehr angezeigt wird. Bei dem heutigen OM-D's gibt es mittlerweile eine LiveView Erweiterung II. Man sieht da dann wirklich sehr viele Sterne (aber auch Hotpixel!). Die Verzögerung macht es aber schwierig damit scharf zu stellen. Hat man den Fokus wirklich getroffen, sieht man auch den einen oder anderen schwächere Sterne im LiveView Modus I. Man kann mal zuerst an einer möglichst weit entfernten Lichtquelle mal vorläufig scharf zu stellen oder auf eben, wenn man hat, LV Erweiterung II zu schalten. Der ist zwar verzögert, aber so lichtstark, dass man schon recht schwache Sterne sehen kann, Helle dann sowieso. Um schnell von LV Erweiterung I auf II zu schalten kann man sich da bei den neueren Kameras im Menü es so einrichten, dass man der "Restlicht" Modus ab 60 Sekunden zugeschaltet wird, sonst aber auf LV Erweiterung I bleibt. Dann braucht man nur schnell von 60 Sekunden auf Bulb oder Livetime zu schalten. Die E-M1.III hat eine extra Einstellung für Bulb/Livetime am Modusrad. Wo man dann halt am Modusrad drehen muss, beim M habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, wie ich da über 60s einstellen könnte. Egal. Dann einen möglichst hellen Stern in die Bildmitte bringen und mit Liveview Vergrößerung (14x) so fokussieren dass der Stern so klein wie möglich ist. Der MF Assistent im Kameramenü ist dazu ausgeschaltet, aber ich lege mir auf eine Funktionstaste die Vergrößerungsfunktion. Ein Klick auf OK verlässt dann wieder den Vergrößerungsmodus. Bei starken Teleobjektiven gibt es eine Einstellhilfe inform einer speziellen Maske, die man vors Objektiv gibt: Die Bahtinovmaske Das beigefügte Bild zeigt den Effekt an einem 135mm Objektiv und dem sehr hellen Stern Capella. Bei Brennweiten unter 60mm wird es dann halt schwierig, zu klein werden die Sterne. Bei Modifizierten Kameras sieht man aber auch da den roten Saum recht gut den ich mit dem Stern zu vereinigen suche. Vorsicht bei Temperaturänderung: Üblicherweise verstellt sich der Fokus wenn sich die Temperatur ändert. Die Tuben sind aus Metall, Linsen ändern sich wohl auch. Ist das Objektiv wesentlich wärmer als die Umgebung oder kühlt es dann weiter stark ab (üblicherweise in klaren Nächten), sollte man unbedingt vor allem Anfangs alle 5-10 Minuten den korrekten Fokus kontrollieren. Wenn geht, daher schon vorher an die Umgebungstemperaturen abpassen lassen. Wenn man Glück hat ist in der Nähe der Bildmitte ein heller Stern an dem man zwischendurch mal schnell den Fokus kontrollieren kann. Ansonsten kann das es sehr aufwendig werden, den Fokus zwischendurch mal an einem geeigneten Stern außerhalb des Bildfeldes zu überprüfen, weil man ein mühsam gefundenes Bildfeld möglichst genau (Stichwort: Stackingränder) wiederfinden muss. Da hilft eine "GoTo" Astromontierung, kann aber auch heikel werden - wenn man so gar nichts sieht, weil man keine LV Erweiterung II hat, wie bei den E-PLx Kameras, oder älteren E-M10. Einzig ein Spiegelteleskop mit dem richtigen Spiegelmaterial (Pyrex oder besser Quarz, jedenfalls kein PK7 Glas!), einen Kohlefasertubus und sehr guten verschraubten Okularauszug bleibt hier wirklich fokusstabil. Zumindest merke ich da bei meiner Ausrüstung nichts an den Bildern. Und schon aus Paranoia kontrollierte ich schon ofter hinterher nochmals ob der Fokus auch noch stimmt. Wie immer: Kostet um einiges mehr, aber erspart sehr viel Ärger. Bei Objektiven mit manueller Blende nicht vergessen, vorher die Blende ganz zu öffnen. Geht das alles nicht befriedigend, kann man anhand von Probebildern den Fokus überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen, alles sehr Zeitaufwändig. Am Mond ist es am besten in der Nähe des Terminators scharf zustellen, Am Jupiter sieht man die Galileischen Monde , die recht schnell verschwinden sollte der Fokus nicht mehr recht passen. Verwendet man eine Modifizierte Kamera, wird man um helle Sterne einen roten Saum sehen, weil das viele langwellige rote Licht ja nicht mehr in den Fokus zu bringen ist, wenn gleichzeitig blau und grün scharf sind. Der optimale Fokus ist dann, wenn dieser rote Saum genau verschwindet. Schärfeverlauf / Sensorverkippungen: Wir sind an sich von unseren sehr guten Fotooptiken verwöhnt, aber gerade wer Fremdobjektive oder Teleskope verschiedener Bauart an der Kamera anschließt, sollte beachten, dass man hier oft mit starken Abweichungen der Schärfe übers Bildfeld und/oder Verkippungseffekten hat. Wenn bei einer Optik die Schärfe stark zwischen Zentrum und Rand abweicht, dann kann es günstiger sein, nicht in der Mitte, sondern ca. 1/3 herum scharf zu stellen. Damit minimiert man dieses Ungleichgewicht. Wer mal einen hellen Stern möglichst groß ansieht und Fokussiert, sollte im Bildzentrum bei Intra- und extrafokaler Betrachtung (einfach wenn man über die Schärfe in beide Richtungen hinaus fährt) alles zentrisch sehen. Das Sternchen wird ja zur Scheibe und je nach Bauart sieht man dann hellere konzentrische Ringe. Ist hier etwas verkippt, wird dieser Kreismittelpunkt nicht genau konzentrisch sein, sonder außerhalb des Zentrum liegen. Am Rand bei den Optiken bei kleineren Brennweiten wird man staunen, wie sehr man da sieht, dass Sterne fast dreieckig abbilden. Solange das in jeder Ecke gleich aussieht, wird alles in Ordnung sein. Anders wenn es in den Ecken ungleichmäßig wird. Dann ist entweder die Optik dezentriert und/oder Sensor verkippt. Bei unseren Olympus Kameras meist nach Modifikation. Je lichtstärker eine Optik, desto deutlicher treten diese Fehler zu Tage. Daher sind Fernrohre ab F/5-F/6 natürlich wesentlich gutmütiger was Justierung betrifft. Ein Test an einer punktförmigen Lichtquelle, wie man es praktisch nur an Sternen hat, verbergen nichts was optische Fehler betrifft! Allerdings für die Alltagsfotografie hat das wohl zunächst kaum sichtbare Auswirkungen, durch Stacken / Mitteln viele Bilder und nachfolgender Bearbeitungsschritte kann man auch einiges korrigieren. Für Verkippungen an einem Teleskop gibt es eigene Ringe, womit man das dann ausgleichen kann. Gerade bei Fernrohren hat man zwischen Teleskop und Kamera noch sogenannte Flattener oder Komakorrektoren. Die sollen die Fehler der entsprechenden Optik ausgleichen. Hier ist es wichtig herauszufinden, ob der Flattener überhaupt für die Bauart seines Teleskopes geeignet ist. Da zählt nicht nur Bauart (APO oder Newton z.B.) sondern auch deren Lichtstärke. Und man muß dann den geeigneten Abstand zwischen den Flattener und dem Sensor herausfinden. Ob man dann zu weit oder zu nahe ist, zeigen einem Striche oder Banananförmige Sterne gegen den Bildrand. Und ob man dann etwas mehr Zwischenringe geben muss oder weniger kommt auf das Teleskop an. Man sieht: Sobald man die normierte Fotowelt verlässt, wird es sehr kompliziert und gleich mal teuer. Gute Comakorrektoren kosten gerne mal ab 200 - sehr sehr viel mehr! Es gibt übrigens einen Vorteil, bewusst unscharf zu bleiben: Wenn man kein Weichzeichenfilter hat (Cokin P830) und man will den Sternenhimmel so abbilden, dass helle Sterne und damit die Sternbilder natürlich zu erkennen sind, kann man leicht unscharf stellen. Damit wird das Licht sehr heller Sterne über eine größere Fläche verteilt. Sie brennen dann nicht sofort aus und man sieht dann auch noch schön deren unterschiedlichen Farben, die über die Temperatur Aufschluß gibt. Bei gut scharf gestellten Sternen Himmel werden ja bei den üblicherweise längeren Belichtungszeiten ja alle hellen Sterne aber auch etwas schwächere Sterne sofort ausgebrannt, verlieren damit die Farben sein und das Auge sieht nur noch weiße Punkte auf schwarzem Grund. Da finden sich bald nur noch sehr Geübte zurecht. Hier ein Ausschnitt unbearbeitet mit dem mFT8/1.8 möglichst selber Ausschnitt durch ein Cokin P830 Weichzeichenfilter: -

methodik Flat / BIAS - Bildkalibration

iamsiggi hat einem Thema gepostet in Astrofotografie's Hardware, Methodik und Software